Tucídides: lo que pasa en todas las guerras civiles (y su forma de hacer historia)

Muchos fueron los horrores que sufrieron las ciudades en las revoluciones, horrores que pasan y pasarán siempre mientras sea la misma la naturaleza humana. La guerra, al suprimir la facilidad de la vida cotidiana, es un duro maestro; la mayoría de los hombres se comportará según las circunstancias.

Hoy leemos a Tucídides. Es la primera de dos entregas sobre este personaje histórico (en todos los sentidos de la palabra).

Lo que leemos sucedió hace 2400 años en la isla de Córcira, que hoy conocemos en español como Corfú. Es una isla al noroeste de Grecia. Leemos el suceso de una guerra civil, una de las primeras de este estilo, según el historiador. Desde entonces han sido todas iguales: los unos quieren dominar a los otros, y para hacerlo piden el apoyo de amigos y antiguos enemigos, y caen en toda clase de barbaridades. Río revuelto, son épocas fértiles para los exaltados, exaltadores y las «vivezas criollas». Tierra fértil para el tribalismo político que observamos hoy a flor de piel en todo el mundo, donde prima, no la búsqueda de razón, sino la lealtad a la ideología o el partido. Se dividen familias, amistades, todo por los intereses de algunos que saben manejar la narrativa.

Esta guerra civil sucedió alrededor del 427 a.C., en medio de la Guerra del Peloponeso, guerra entre el 431 y el 404 a.C. en la que lucharon la Liga de Delos, liderada por Atenas, versus la Liga del Peloponeso, liderada por Esparta.

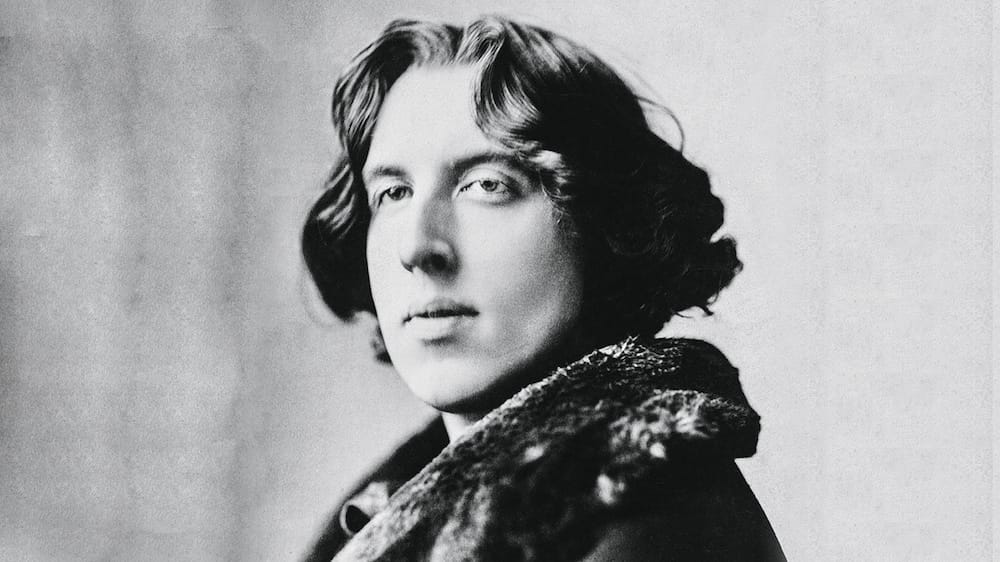

“[Wilde] aborda en esta obra dos de los puntos que más interés han suscitado en Historiografía y que han sido fuente de acalorados debates a lo largo del tiempo: los métodos de investigación histórica y la pregunta sobre el sentido total que tiene la Historia, a la cual intentó dar respuesta la Filosofía de la Historia. La finalidad principal de la Historia, como exigencia científica, es la búsqueda de la verdad en la reconstrucción del pasado, y la metodología de la investigación histórica dicta precisamente las reglas para la búsqueda de esta verdad. Por su parte, la Filosofía de la Historia se cuestiona cuál es la unidad más adecuada para estudiar el pasado del ser humano (el individuo, la ciudad, la civilización, la especie...) y qué patrones podemos distinguir en el estudio de nuestro pasado (progreso, ciclos...).”

Lo bueno de este sentido de la filosofía es que todavía sigue vivo. Todavía te preguntan «¿cuál es tu filosofía?» cuando quieren saber cómo encarás una situación, cómo enfrentás la vida, o tu forma de hacer algo. Filosofía como «forma de hacer», como estilo, como metodología. Así podemos entender mejor el concepto de Filosofía de la Historia. Es la forma de hacer historiografía, tanto como es la búsqueda del sentido, significado y finalidad de la disciplina llamada Historia. La Internet Encyclopedia of Philosophy la describe así: “La filosofía de la historia examina los fundamentos teóricos de la práctica, la aplicación y las consecuencias sociales de la historia y la historiografía”. O sea: se hacen las cosas de tal manera, que tales son los resultados.

El nombre de Filosofía de la Historia lo sacó Voltaire de su galera, pero, como con casi todas las cosas, le puso nombre a una práctica que ya existía desde la antigüedad. Como con casi todas estas cosas, se convirtió luego en una rama, en una disciplina académica dividida en etapas y corrientes y etiquetas y demás cosas a ser estudiadas y catalogadas. Están los que creen que no debe mediar narrativa en la narración de sucesos históricos, y los que creen lo contrario; los que consideran los trabajos de Historia como literatura, y los que creen lo contrario; los que creen que los filósofos pueden ser historiadores, y los filósofos que estudian a los historiadores; los que creen que la definición abarca más cosas, y los que proponen que abarca menos. Y, como con casi todas las cosas, entre ellos existen los que se pelean en clases, panfletos y foros porque no pueden creer que otra persona tenga una opinión diferente a la suya sobre una cosa tan importante. Y es que nos podemos volver tribales y dogmáticos por cualquier cosa... Por lo menos todos están de acuerdo en que la historia sigue una cronología, pero sólo muy pocos elegidos son rigurosos en la búsqueda y presentación de los hechos, sin dejarse llevar por lo que hubieran querido que sea, sin interpretar lo que les conviene.

Toda esta perorata, muy filosófica, me lleva por fin al quid de la cuestión: la forma de hacer historiografía, lógicamente, no ha sido la misma durante toda nuestra historia. Las corrientes filosóficas cambian, son hijas de su tiempo y su contexto. Voltaire abre su Filosofía de la Historia, en 1765, diciendo:

“Vos quisieras que la historia antigua hubiese sido escrita por filósofos, porque querés leerla como filósofo. Solo buscás verdades útiles, y decís que apenas has encontrado poco más que errores inútiles. Tratemos de iluminarnos juntos; tratemos de desenterrar algunos monumentos preciosos bajo las ruinas de los siglos. Comencemos por examinar si el globo que habitamos era en otro tiempo tal como lo es hoy.”

El Criticismo Histórico es una disciplina que se encarga de investigar los contextos detrás de los textos para comprender mejor lo que dijeron los historiadores, o lo que querían decir, o por qué lo dijeron, y si fueron leales a los hechos o tergiversaron. Es la crítica de la historiografía.

El ensayo de Wilde, según la traductora, “se centra en la crítica de la Historia”, la disciplina. En su “tercera parte se abordan el origen de la sociedad y la Filosofía de la Historia”. Y en ese tercer capítulo de la obra de Wilde, escrita alrededor de 1880, lo leemos decir (en diferentes párrafos):

“Porque el primer requisito para cualquier concepción científica de la historia es la doctrina de la secuencia uniforme: en otras palabras, que habiendo sucedido ciertos acontecimientos, ciertos otros acontecimientos correspondientes a ellos también sucederán; que el pasado es la clave del futuro.

Así, en Heródoto, que puede tomarse como representante del tono ortodoxo del pensamiento, la idea de la secuencia uniforme de causa y efecto aparece bajo el aspecto teológico de Némesis y Providencia, que es en realidad la concepción científica de la ley, sólo que vista desde un punto de vista ético. Ahora bien, en Tucídides la filosofía de la historia descansa en la probabilidad —ofrecida por la uniformidad de la naturaleza humana— de que el futuro, en el curso de las cosas humanas, se parecerá al pasado, si es que no lo reproduce. Él parece contemplar la recurrencia de los fenómenos de la historia como algo tan seguro como el retorno de la epidemia de la Gran Peste.

«Los sufrimientos —dice Tucídides— que la revolución acarreó a las ciudades fueron muchos y terribles, como los que han ocurrido y ocurrirán siempre mientras la naturaleza humana siga siendo la misma, aunque de forma más grave o más leve, y variando en sus síntomas según la variedad de los casos particulares. En la paz y la prosperidad, los Estados y los individuos tienen mejores sentimientos, porque no se enfrentan a necesidades imperiosas; pero la guerra quita el fácil suministro de los deseos de los hombres, y por lo tanto resulta ser un duro capataz, que pone el carácter de la mayoría de los hombres a la altura de sus suertes».”

Tucídides fue quien documentó de mejor manera la Guerra del Peloponeso. Al contrario del famoso “This is Sparta!”, supuestamente gritado décadas antes, esta vez la guerra sí la ganaron los espartanos. Marcó el final de la Edad Dorada de la Antigua Grecia, y sentó las bases para la llegada del Imperio Macedonio, a la cabeza de Alejandro Magno.

Tucídides nació cerca de Atenas y se especula si murió en Tracia o Atenas. Tracia se había liberado del dominio persa gracias a Atenas. Los persas son los que le ganaron la guerra a los espartanos que viste en la película 300. Cosas del destino, y de todas las guerras, cuando priman los intereses, no hay enemigo que no pueda ser amigo. Los espartanos, para derrotar a Atenas, pidieron ayuda a los persas, sus anteriores dominadores.

Pero volvamos a Tucídides. Al parecer, la familia del historiador tenía raíces en Tracia, donde tenían varias minas de oro. Tucídides fue nombrado como uno de los diez strategos (comandante en jefe de un cuerpo militar) del ejército ateniense. Sobreviviente de la peste del 430 a.C., fue enviado a defender la región de Tracia. Llamado a defender la ciudad de Anfípolis de un ataque espartano, en el 424 a.C., llegó cuando la batalla ya estaba perdida. Pero el pueblo y los políticos siempre buscan un chivo expiatorio, y él fue culpado y exiliado durante veinte años.

Y eso le permitió conocer la guerra mejor, desde la perspectiva de los dos bandos. Y le permitió poder escribir desde la perspectiva de ambos lados. Cuando publicó la Historia de la guerra del Peloponeso, en la última década del siglo 5 a.C. —y tendremos que imaginarnos cómo se publicaba en ésa época, milenios antes de la invención de la imprenta, las editoriales, y luego, del marketing de libros—, se convirtió en el primero en historiar sin justificar los sucesos por intervenciones mitológicas o religiosas, y sin incluir relatos orales, una práctica común de su antecesor Heródoto, considerado el padre de la Historia en nuestro mundo occidental. En cambio, Tucídides es considerado el padre de la historiografía científica por su enfoque riguroso en las fuentes, las entrevistas, las causas —económicas, sociales, psicológicas— y las consecuencias; por su cientificismo y su objetividad. Y por eso, también, es considerado pionero de la historiografía crítica... y del realismo.

La historia, como la vida, hay que verla como fue, no como queremos que haya sido. Sólo así podemos entender mejor el presente y prevenir errores en el futuro. Aunque, como al Destino le encantan los juegos, la Historia ya se ha encargado de demostrarnos que tarde o temprano nos olvidamos de las lecciones, y volvemos a cometer los mismos pecados sobre los que alguna vez juramos «nunca más».

Libro: Historia de la Guerra del Peloponeso

> Libro 3

>> Capítulos 82-8

Redactado probablemente entre el 431 a.C. y el 411 a.C.

Traducción de Francisco Rodríguez Adrados (1952)

82

Tal fue la crueldad con que se desarrollaron las luchas civiles de Córcira y aún pareció mayor porque fue allí donde primero estallaron; pues más tarde toda Grecia, por así decirlo, fue desgarrada por las discordias que en todas partes había entre los jefes del partido popular, que querían llamar en su ayuda a los atenienses, y los aristócratas, que querían hacer lo propio con los lacedemonios; pues mientras que en época de paz no tenían pretexto para llamarlos ni lo deseaban, ahora que aquéllos estaban en guerra con facilidad se ofrecían a uno u otro partido posibilidades para lograr una alianza en perjuicio de sus enemigos y consecuentemente en beneficio propio.

Muchos fueron los horrores que sufrieron las ciudades en las revoluciones, horrores que suceden y sucederán siempre mientras sea la misma la naturaleza humana, pero que son mayores o menores y de distinto carácter, según como sean las diversas circunstancias que se den en cada ciudad. En efecto, en la paz y en una situación próspera, tanto las ciudades como los particulares son más razonables porque no se encuentran con situaciones de apremiante necesidad; en tanto que la guerra, al suprimir la facilidad de la vida cotidiana, es un duro maestro y pone de acuerdo con las circunstancias imperantes el comportamiento de la mayoría de los hombres. Se hallaban, pues, en estado de revolución las ciudades y las que tardaban más en entrar en él, al tener conocimiento de las cosas que ya habían sucedido, llevaban aún más lejos este cambio de conducta, tanto en lo referente al refinamiento de los que se lanzaban al ataque como en lo relativo a lo inaudito de las venganzas.

Cambiaron incluso, para justificarse, el ordinario valor de las palabras. La audacia irreflexiva fue considerada valiente adhesión al partido; la vacilación prudente, cobardía disfrazada; la moderación, una manera de disimular la falta de hombría; y la inteligencia para todas las cosas, pereza para todas. Por el contrario, la violencia insensata fue tomada por algo necesario a un hombre, y el tomar precauciones contra los planes del enemigo, un bonito pretexto para zafarse del peligro. Los exaltados eran siempre considerados leales, y los que les hacían objeciones, sospechosos. Si uno urdía con éxito alguna maquinación, era inteligente, y más hábil aún si la descubría; en cambio, el que tomaba precauciones para que no le hiciera falta apelar a estos procedimientos, era considerado como traidor al partido y temeroso de los enemigos. En una palabra, el que se adelantaba a un enemigo que quería causarle algún mal, era alabado, e igualmente el que invitaba a comportarse así a otro que no tenía esa intención. Y hasta tal punto fue esto así, que los lazos de la sangre llegaron a tener menos fuerza que los de partido, ya que éste estaba más dispuesto a mostrar una audacia sin miramientos; pues estas asociaciones no buscaban un beneficio público, guiándose de las leyes en vigencia, sino, violándolas, el abuso del poder. Las promesas de fidelidad recíproca no las confirmaban tanto con los ritos tradicionales como con la complicidad en el crimen.

Y en cuanto a las palabras justas de los enemigos, las aceptaban por prudencia realista en caso de que aquéllos llevaran la ventaja, pero no por nobleza de espíritu. Vengarse de alguien era más deseable que no haber sufrido daño inicialmente; y si alguna vez se pactaba bajo juramento la reconciliación, este juramento, a los ojos de ambos partidos, tenía un valor momentáneo ante lo apurado de la situación, sin que su fuerza viniera de ninguna otra parte. Y el que en la ocasión oportuna era el primero en cobrar ánimos al ver indefenso al enemigo, se vengaba con más gusto a causa de su confianza que si lo hiciera en lucha abierta, y tomaba en consideración no sólo la mayor seguridad, sino también que al vencer con engaño lograba por añadidura la gloria de una victoria conseguida por la inteligencia.

En efecto, los hombres, en su mayor parte, se oyen llamar con más gusto astutos cuando no pasan de criminales, que tontos cuando son hombres de bien: de esto se avergüenzan y de aquello se jactan. El deseo de poder y de honores es la causa de todos estos males, así como el ardor que, procedente de aquél, se apodera de los hombres cuando han entrado en rivalidades de partido. Pues la verdad es que los jefes de partido de las diferentes ciudades, aunque unos y otros se servían de hermosas palabras —la igualdad del pueblo ante la ley o bien un régimen aristocrático moderado—, mientras pretendían consagrarse al bien común hacían del poder público su botín, y en su lucha sin cuartel por derrotar al partido enemigo osaron los mayores horrores y buscaban venganzas aún peores, pues no las realizaban dentro de los límites de la justicia y de los intereses de la ciudad, sino que las decidían de acuerdo con el capricho del partido propio; una sentencia injusta o la violencia les entregaba su víctima y saciaban con gusto el odio que les poseía. De esta forma, ni unos ni otros se dejaban conducir por la virtud, y los que mejor fama adquirían eran los que lograban adornar con hermosas palabras una acción cometida por efecto de la envidia. Los ciudadanos neutrales perecían a manos de ambos partidos bien porque no les ayudaban, bien por envidia de que pudieran sobrevivir.

83

De esta forma, por causa de las guerras civiles se llevaron a cabo en Grecia toda clase de maldades, y la buena fe, que es una parte tan importante de un carácter noble, desapareció en medio del escarnio, prevaleciendo los antagonismos recíprocos y la desconfianza; pues no existía ningún compromiso solemne ni ningún temible juramento que fuera capaz de obrar la reconciliación, y como los triunfadores eran siempre los que estaban hechos a la idea de la imposibilidad de lograr la seguridad, todos se preocupaban más bien de evitarse perjuicios y no eran capaces de confiar en nadie. Generalmente, salían favorecidos los hombres de inteligencia más vulgar, porque como temían su propia insuficiencia y la inteligencia de los enemigos —no fuera que resultaran perjudicados consecuencia de palabras engañosas y que aquéllos gracias a su astucia se les adelantaran en el ataque— pasaban audazmente a la acción. En cambio, los más inteligentes, pensando despreciativamente que eran capaces de darse cuenta a tiempo y que ninguna precisión tenían de tomar con la acción precauciones que podían tomar con su ingenio, perecían indefensos en mayor número.

84

Así pues, fue en Córcira donde por primera vez se llegó a la mayoría de estos horrores: lo mismo a aquellos que realizan gentes que son gobernadas por la violencia y sin moderación por las víctimas de su ira y los ponen en práctica por venganza; o bien hombres que desean salir de la pobreza, o, mejor, apoderarse en su exasperación de los bienes de otros; que a aquéllos a que llegan cruel e inexorablemente los que no buscan provecho propio, sino que, partiendo de una situación de igualdad, son extraviados por sus ciegas pasiones. En estas circunstancias, al quedar perturbada la vida de la ciudad, la naturaleza humana, que ya de por sí suele obrar mal a despecho de las leyes vigentes, sometió a su imperio las propias leyes y dejó ver, llena de gozo, que es incapaz de dominar la pasión, violadora de la justicia y enemiga del mérito. Si, en efecto, la envidia no poseyera su maléfico poder, no se preferiría el crimen a la virtud y la codicia a la inocencia. Los hombres no vacilan en derrocar las leyes comunes a todos que se refieren a circunstancias como éstas y que dan a todos la esperanza de salvarse aunque caiga su fortuna; no se las reservan para el caso de que tengan en el peligro necesidad de ellas.

Citado en:

Continua en:

& aunque la serie ya fue impresa como libro, bien puede ser un anexo a la serie #alabanza y menosprecio de la libertad y la democracia

Comments ()