Teresa de la Parra: la influencia de la expulsión de los jesuitas en las guerras de independencia

Se ha hablado mucho de la influencia favorable a la Revolución que tuvo en toda América la expulsión de los jesuitas. Los vehículos activos de tal influencia fueron las mujeres. Las criollas resolvieron por su cuenta problemas de casuística, y pasarse en secreto los libros prohibidos era un sport.

No nos movemos del tema de los jesuitas ni de Nueva Granada.

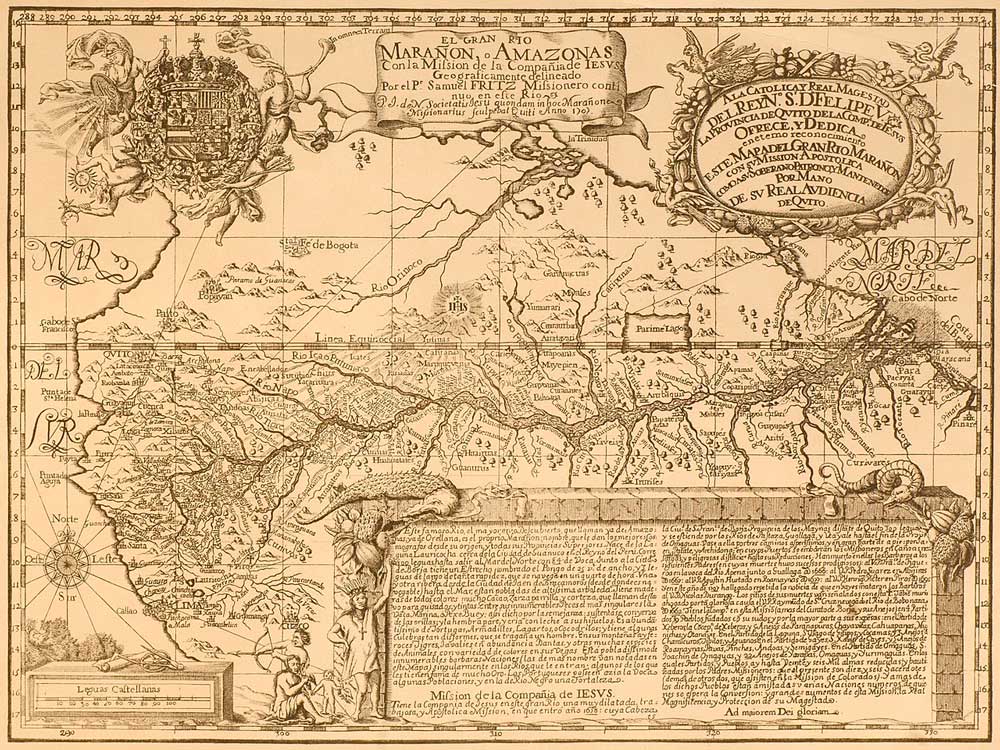

Sobre el imperio que construyó la Compañía de Jesús en el Paraguay hablamos otro día; hoy hablamos de lo que implicó la expulsión de la Orden de todos los territorios del Reino de España en 1767.

Ocho años antes, el trono había sido asumido por Carlos III, quien hasta entonces era rey de Sicilia (como Carlos V), y antes de eso rey de Nápoles (como Carlos VII). Ocupó estos dos cargos por encargo de su padre, el rey Felipe V. Se convirtió en rey de España porque sus hermanos mayores, Luis I y Fernando VI, murieron sin dejar descendencia. Carlos, que era de la casa de Borbón, reinó hasta su muerte en 1788 (29 años). En 1816, en plena época independentista, Nápoles y Sicilia se unieron oficialmente en el Reino de las dos Sicilias (ocupando el tercio al sur de la península), que duró hasta 1861.

La madre de Carlo di Borbone, como se lo conoce en Italia, doña Isabel Farnesio, había nacido en Parma —Carlitos fue también Duque de Parma—, y su hermano y sus tíos también habían muerto sin dejar descendencia, por lo que ella heredó, no sólo los territorios de los Farnesio, sino también los de los Médici; y como cherry de la torta, también tenía los derechos sobre el Reino de Portugal. Pero Carlitos no reinó en Portugal sino una de sus hermanas, y la otra reinó en Cerdeña.

Tanto en Parma como en Nápoles, los jesuitas no eran muy queridos, y Carlos, cuando llegó al trono español, rompió la tradición borbona de tener a un jesuita como padre confesor, nombrando a un sacerdote franciscano.

(Su pentatío —el tío abuelo de su tatarabuelo—, el cardenal Alejandro Farnesio, nieto del Papa Paulo III, fue quien ordenó y supervisó —y quizás también financió— la construcción de la iglesia madre de la Compañía de Jesús, Il Gesù di Roma. Carlos era heptanieto de este Papa, también Alejandro Farnesio de nombre secular.)

Una cosa lleva a la otra, y el poder económico atrae poder político; luego la Societas Iesu, la Compañía de Jesús fundada en 1540 por San Ignacio de Loyola, dos siglos después ya se había granjeado una buena cantidad de enemigos. En 1759 son expulsados del Reino de Portugal. Y entre el 30 de marzo y el 2 de abril de 1767, en una de las operaciones políticas más secretas y “perfectamente ejecutadas” en la historia del reino español, los jesuitas son expulsados de la Monarquía Hispánica. A la fuerza y por sorpresa, con sus miembros capturados e incomunicados, just like that, el imperio jesuítico dejaba de existir. No contento con eso, Carlos III logró que el papa Clemente XIV suprimiera, siete años más tarde, la orden que había nacido para servir y proteger al Papa por sobre todas las cosas. La SJ no se restablecería hasta 1815, pero ya era muy tarde (y los expulsarían de nuevo de España otras tres veces).

Esta expulsión fue parte de las reformas borbónicas, iniciadas por los padres de Carlos, que buscaban modernizar y reorganizar el aparato estatal de la corona, pero que terminaron aumentando impuestos y quitando autonomía a las regiones, cerrando más el puño monárquico sobre sus territorios. Todas las historias donde esto sucede muestran el mismo descontento, y en América ya sabemos todos lo que pasó.

En medio de estas reformas se crearon los virreinatos de Nueva Granada (1717) y Río de la Plata (1776), que desmembraron el del Perú, que como gobernaba un territorio tan vasto, no podía ejercer tanto control. Por eso, entre otras cosas, los jesuitas manejaban un territorio independiente, al que no podía ingresar nadie si no era con permiso expreso, esto era orden del rey. Escribe el padre Juan Patricio Fernández, en su Relación Historial de las Misiones de Indios Chiquitos, publicada en 1726: “[a] ningún europeo o español de la tierra, si no es de paso, se le permite poner el pie en las Reducciones de los Guaraníes, excepto a los Gobernadores y Prelados eclesiásticos, a quien por su oficio les incumbe el visitarlos”. No querían que “los forasteros... deshiciesen con su mal ejemplo lo que ellos [los padres] hacían con su predicación”.

Muchos autores han escrito sobre la relación entre los pueblos reducidos y los padres reductores, o misioneros; se ha catalogado al País de las Misiones como el “más feliz” sobre la tierra, y como la obra de gobierno más perfecta que ha habido (en escritos de antes de la llegada de la democracia, por supuesto). Que los habitantes de las reducciones querían muchísimo a los sacerdotes, y que los habitantes de las ciudades también, no es secreto; pasa que el jesuita tenía —y tiene— un carácter distinto al del sacerdote “convencional”. Y entonces su expulsión fue uno de los gatillos que disparó las guerras de independencia.

No me explayo más, que el texto que viene y explica esto es precioso. Está a cargo de doña Teresa de la Parra, escritora venezolana, que nació en 1889 en París cuando su padre era cónsul en Berlín, pero al poco tiempo volvieron a Venezuela. Su familia era de la aristocracia que hubiera perdido todo con el gobierno de Chávez y Maduro. Durante su adolescencia volvió a estar de gira por Europa con su familia, y luego regresó a Caracas en 1910; volvió a París trece años después; murió en Madrid a los 46, atacada por tuberculosis y asma.

Como escritora: no hubo hasta hace poco escritoras que no estén atadas de alguna manera al feminismo, De la Parra no es la excepción. Sí es la excepción su estilo, casi indefinible, enmarcado en una intersección entre el modernismo, el realismo y el regionalismo. A pesar de sus años afuera, supo narrar con certeza y con alma local lo ocurrido en Venezuela. Lo que leemos a continuación es un extracto de una disertación dada en Bogotá en 1930, llamada Influencia de las Mujeres en la Formación del Alma Americana. El ensayo completo es una delicia, y una mirada profunda a las relaciones de Simón Bolívar y la influencia que tuvieron las damas en su accionar, así como la que tuvieron en la lucha independentista. Por ahora sólo leemos la parte que habla del impacto de lo jesuita, y el de las ideas de la Revolución Francesa.

Autora: Teresa de la Parra

Ensayo: Influencia de las Mujeres en la Formación del Alma Americana (1930)

Extracto

...Se ha hablado mucho de la influencia favorable a la Revolución que tuvo aquí en toda América la expulsión de los jesuitas. Los vehículos activos de tal influencia fueron las mujeres. Esta observación salta a la vista. El conde de Aranda, ministro de Carlos III, quien tan extraordinarias reformas, superiores al espíritu de la época, pensaba aplicar al régimen colonial español, no se dio cuenta de la catástrofe sentimental primero, y política después, que iba a desencadenar en América la salida de los jesuitas. Como en toda pena de destierro seguida de confiscación de bienes, la expulsión de los jesuitas dio lugar a escenas desgarradoras que no podían olvidarse fácilmente, sobre todo en aquella época de exaltado sentimentalismo en que la vida entera giraba alrededor de la iglesia y el convento.

Los expulsados eran en su mayoría criollos, hijos, hermanos y parientes que al verlos embarcar los despedían para siempre hacia una especie de muerte en donde los esperaba la hostilidad y la miseria. Era la época negra de la Compañía de Jesús. De todas partes la rechazaban y el Papa iba pronto a suprimir la orden. Hábiles directores de conciencia como lo han sido siempre, a la vez que divulgaban la cultura y prestaban todo género de servicios morales y materiales, los jesuitas de la colonia, poderosos por sus riquezas y su influencia imperaban por completo en el reino de las almas, en el de las almas femeninas muy especialmente. En ellas inculcaban la idea inseparable de Dios, Patria y Rey. Estos tres conceptos formaban un solo credo. La Patria y el Rey eran sinónimos de la sumisión a España. Arrojados y perseguidos por el Ministro del Rey se disoció la trinidad y cundió en las conciencias la anarquía del cisma.

Por otro lado, acosados por los sufrimientos, los jesuitas desterrados se acordaron que eran criollos y comenzaron a ser desde el extranjero los mejores agentes de la Independencia. Aquí en América, las mujeres seguían llorando en los ausentes a sus hijos, a sus hermanos y a sus directores de conciencia. Las demás órdenes religiosas, mal preparadas para ejercer la dictadura espiritual por menos sutiles y por ser rivales responsables hasta cierto punto de la expulsión, no llegaron a ocupar nunca el lugar que dejara vacío la Compañía de Jesús. Privada de tan absorbentes directores la piedad femenina, sin perder su forma exterior, perdió la rigidez y la austera disciplina católica y española. Salida de su cauce la religión sufrió la misma transformación que había sufrido la raza. Ella también se hizo criolla. Ella también se meció en hamaca, ella también se abanicó indolentemente pensando en cosas amables que no mortificaran demasiado el cuerpo. El calor de las llamas del infierno se fue atenuando hasta convertirse en una especie de calor tropical molesto, pero llevadero con un poco de paciencia, descanso y conversación. El pecado mortal se hizo una abstracción bastante vaga y el terrible Dios de la Inquisición comenzó a ser una especie de amo de hacienda, padre y padrino de todos sus esclavos, dispuestos a regalar y a condescender hasta el punto de pagar y presidir él mismo los bailes de la hacienda. Esta forma de catolicismo cómodo y medio pagano no es invención mía. Desconocido quizás aquí en Colombia existe todavía en la mayoría de los países de América, no ya en el pueblo cuya mezcla con el fetichismo indio y africano puede dar margen a un larguísimo estudio, sino en las mejores clases de la sociedad creyente.

Yo conocí, por ejemplo, en Caracas, una amiga muy querida que tenía la casa llena de santos. Estos solían tener velas o lamparitas de aceite encendidas según los días. Llena de piedad observaba los mandamientos de la Iglesia en esta forma: iba a misa los lunes porque los domingos había demasiada gente en la iglesia, y la multitud, según ella declaraba, a la vez que no olía muy bien, le estorbaba con su ir y venir el fervor de la oración. Guardaba con mucho escrúpulo la vigilia de Cuaresma, pero no los viernes cuando la afluencia de cocineras madrugadoras arrasaba desde temprano con el mejor pescado, sino cualquier otro día de la semana en que sin angustias ni precipitaciones se podía obtener un buen pargo fresco de primera clase. Su profesión de fe era la siguiente (que debo advertirlo, sin la menor animosidad anticlerical): “creo en Dios y en los santos, pero no creo en los curas”. Si buscáramos la genealogía de este “no creo en los curas” iríamos a dar sin duda con aquella protesta de las criollas del siglo XVIII, quienes por espíritu de fidelidad y por espíritu de contradicción no quisieron aceptar nunca ni a los curas seculares ni a las órdenes religiosas que debían reemplazar en el gobierno de sus conciencias a sus muy queridos y muy llorados jesuitas.

Mientras la Semana Santa, las imágenes benditas, el rosario y la misa seguían pues, ocupando sus mismos puestos, sin concilios, teología, ni latín, las criollas resolvieron por su cuenta arduos problemas de casuística y se hicieron en muy poco tiempo su credo personal. En él entraba, como Pedro por su casa, la protección y divulgación de las obras de Montesquieu, Voltaire, Rousseau y demás enciclopedistas franceses. Era en parte una manera de provocar a los chapetones insolentes que las prohibían y de burlar sus pesquisas: eso bastaba. Pasarse en secreto los libros prohibidos era un sport. Leerlos era una delicia, no por lo que dijeran, sino porque los prohibía una autoridad que no penetraba en la conciencia. A fin de cuentas era el contagio inevitable y virulento de la Revolución Francesa que transmitía la misma España y que respondía en América a cambios y reformas urgentes a la dignidad criolla.

En lo que concierne la complicidad de las mujeres en esconder, leer y hacer circular los libros prohibidos, hay una carta muy significativa. La escribe desde París el revolucionario o patriota chileno Antonio Rojas. Es en el año 1787, es decir, veinte años después de haber expulsado a los jesuitas. Una chilena joven y linda de quien no se sabe el nombre, había escrito a Rojas pidiéndole datos y permiso para abrir ciertas cajas misteriosas de libros que él había confiado a su cuidado antes de salir de Santiago de Chile. Rojas le contestó desde París: “¿Para qué datos ni permisos? ¿no es usted la dueña del dueño de las cajas?”. Y comienza a enumerar los nombres de los libros y de los autores con picante ironía como para excitar la curiosidad de su amiga: “Hay unos tomos in folio que son ejemplares de un pestífero Diccionario Enciclopédico que dicen es peor que un tabardillo. Item, las obras de un viejo que vive en Ginebra que unos llaman Apóstol y otros Anticristo [Voltaire]; Item, las de un chisgarabís que nos ha quebrado la cabeza con su Julia [Rousseau]; Item, la preciosa historia natural de [Georges-Louis Leclerc de] Buffon...” Y así prosigue la lista.

El prestigio de los libros recae sobre el idioma en que fueron escritos y comienza a cundir entre los jóvenes la moda de aprender francés. Aquellos que lo saben declaman la tragedia de Corneille. Las alusiones de Tancréde los entusiasma: “L'injustice a la fin produit l'Independance” y las ardientes criollas presienten el papel sublime a lo heroínas de Racine que no en el teatro, sino en plena vida y frente a la muerte van casi todas a desempeñar muy pronto...

Complementar con:

Comments ()