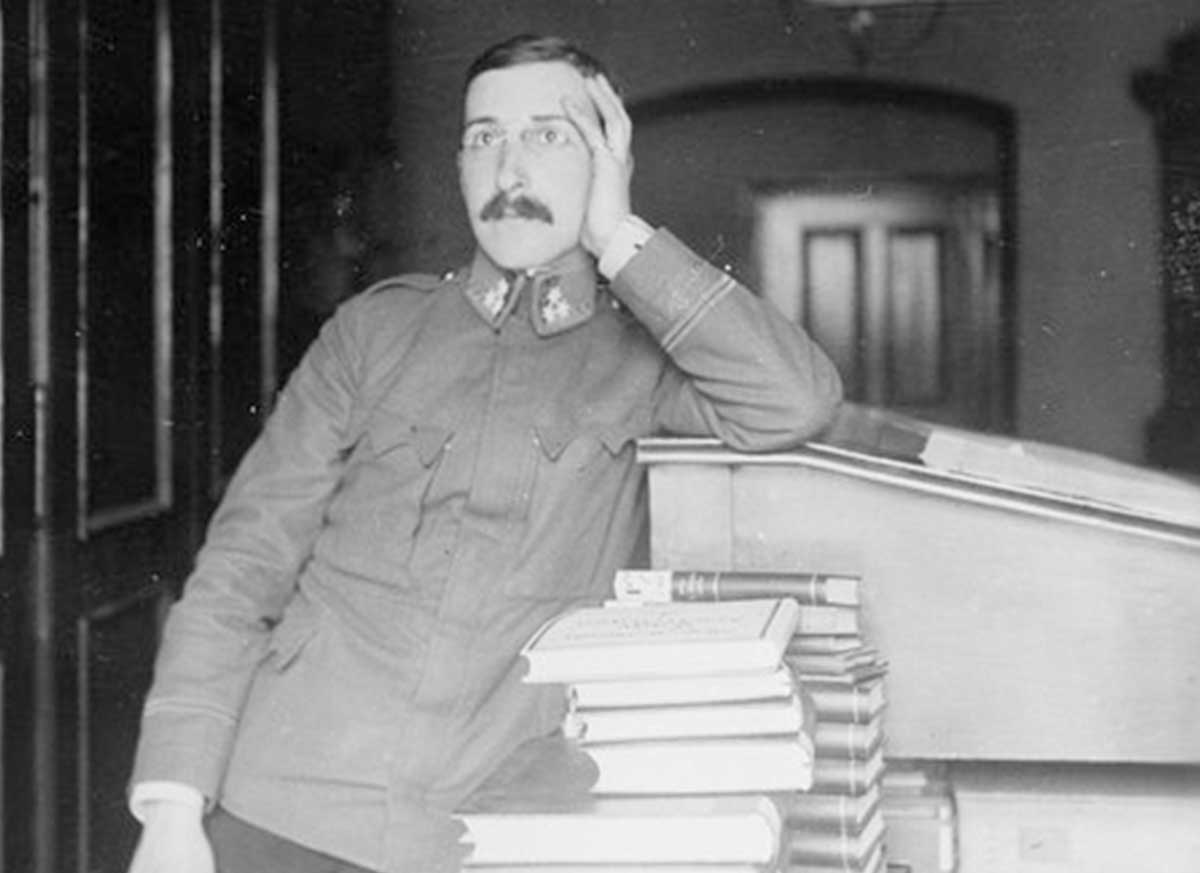

Stefan Zweig sobre el sionismo en sus inicios

¿Qué le ha ocurrido a ese escritor por lo general tan juicioso y culto? ¿Para qué ir a Palestina? ¿No vivimos en una época de progreso? En cuestión de décadas se habrán eliminado los prejuicios religiosos. La respuesta no vino de los judíos burgueses del Oeste, sino de las masas del Este.

Hoy vivimos un nuevo episodio de la guerra de nunca acabar entre Israel y Palestina. Para que Israel exista, o para que vuelva existir —como etno-estado de los judíos—, tuvieron que pasar casi dos milenios de exilio, peregrinación, persecuciones, expulsiones y masacres. En la guerra que vemos hoy salen a la luz todos los traumas del pueblo judío, del pueblo palestino, y eso de que uno termina pareciéndose a sus enemigos.

Stefan Zweig se suicidó junto a su esposa en 1942, en Petrópolis, huyendo de los nazis en Brasil. Tal era la desesperación de los judíos. No pocos creían que era inevitable que el Tercer Reich conquistara todo el mundo, o que lo inundara con sus políticas. Durante gran parte de la Segunda Guerra Mundial se veía la victoria del nacionalismo y el racismo contra los judíos como inexorable. Es muy difícil imaginar y poder empatizar con ese miedo, no sé si lo podemos siquiera imaginar. Ahora bien, haber sido víctima de los peores horrores, no le da a uno el derecho de cometerlos, aunque sin duda que lleva a uno a ese tipo de reacción. Hoy vemos las guerras mundiales como cosa salvaje del pasado, como cosa que nunca más va a volver a suceder, porque creemos que hemos evolucionado moralmente como especie. Sin embargo, lo mismo pensaba la gente en 1914, al inicio de la Primera Guerra Mundial, y en 1939, al inicio de la Segunda; y los peores horrores de guerra no se han hecho en el pasado lejano sino en los últimos ciento y poquito de años: ¿qué nos lleva a pensar que no somos capaces de volver a cometer horrores tan crudos que no queremos ni creer que suceden? ¿qué nos lleva a pensar que hemos evolucionado «para bien» como especie y que no vamos a volver a ver una guerra de gran calibre? A medida que avanza la tecnología, avanzan las armas — o a medida que avanzan las armas, avanza la tecnología. Y el humanísimo deseo de dominio y venganza seguirá usando esos avances para la guerra, siempre.

A continuación, no una descripción de la crueldad de la guerra y la ingenuidad previa a ella —que ya leímos contar a Zweig en este mismo libro—, sino un relato sobre el sionismo y sus inicios, tomado de su autobiografía El mundo de ayer: memorias de un europeo, escrita pocos meses antes de su suicidio. Zweig cuenta en su libro algunas de sus interacciones —las más importantes— con el gran propulsor del sionismo, Theodor Herzl, entonces editor literario del diario vienés Neue Freie Presse (Nueva Prensa Libre). Líneas abajo leemos la primera de esas interacciones, y cómo el Caso Dreyfus afectó a Herzl y, por lo tanto, a la causa judía por un estado propio. Es curioso, en retrospectiva, ver lo que pensaban los judíos sobre su seguridad en Austria en 1896, y cómo todo se dio vuelta en menos de tres décadas.

Libro: El Mundo de Ayer. Memorias de un Europeo

> Capítulo 3: Universitas Vitae

>> Extracto sobre Herzl y la Neue Freie Presse

Escrito entre 1939 y 1941, publicado póstumamente en 1942.

Traducción de Agata Orzeszek y Joan Fontcuberta (2002).

...Hoy no logro comprender cómo tuve valor para ofrecer un pequeño trabajo poético a la Neue Freie Presse, oráculo de mis padres y hogar de los siete veces ungidos. Pero al final pensé que a lo sumo podía esperar una negativa. El redactor del «Folletín» recibía visitas un solo día a la semana, de dos a tres, puesto que, con el turno regular de los colaboradores famosos y fijos, quedaba muy poco margen para la obra de un intruso. Con el corazón latiendo deprisa, subí las escaleras que conducían a su despacho y me hice anunciar. Al cabo de unos minutos el conserje regresó para decirme que el señor redactor me esperaba, y entré en la pequeña y estrecha habitación.

EI redactor del folletín de la Neue Freie Presse se llamaba Theodor Herzl y fue la primera personalidad de talla mundial con la que me encontré cara a cara... sin saber, desde luego, el cambio increíble que su persona estaba llamada a producir en el destino del pueblo judío y en la historia de nuestra época. Su situación era todavía equívoca e impredecible. Había empezado con ensayos poéticos, aunque pronto demostró un brillante talento periodístico y se convirtió en el favorito del público vienés, primero como corresponsal en París y luego como folletinista de la Neue Freie Presse. Sus artículos, que todavía hoy cautivan por su riqueza de observaciones agudas y a menudo sabias, su elegancia estilística y su refinado charme, que jamás perdía su nobleza innata ni en el humor ni en la crítica, eran de lo más culto que se podía concebir en el campo periodístico y hacían las delicias de una ciudad educada en el gusto por lo sutil. Asimismo, había obtenido éxito en el Burgtheater con una obra y era un hombre respetado, idolatrado por los jóvenes y querido por nuestros padres. Hasta el día en que se produjo un hecho inesperado. El destino siempre sabe cómo encontrar la manera de atraer para sus fines secretos al hombre que necesita, aunque pretenda ocultarse.

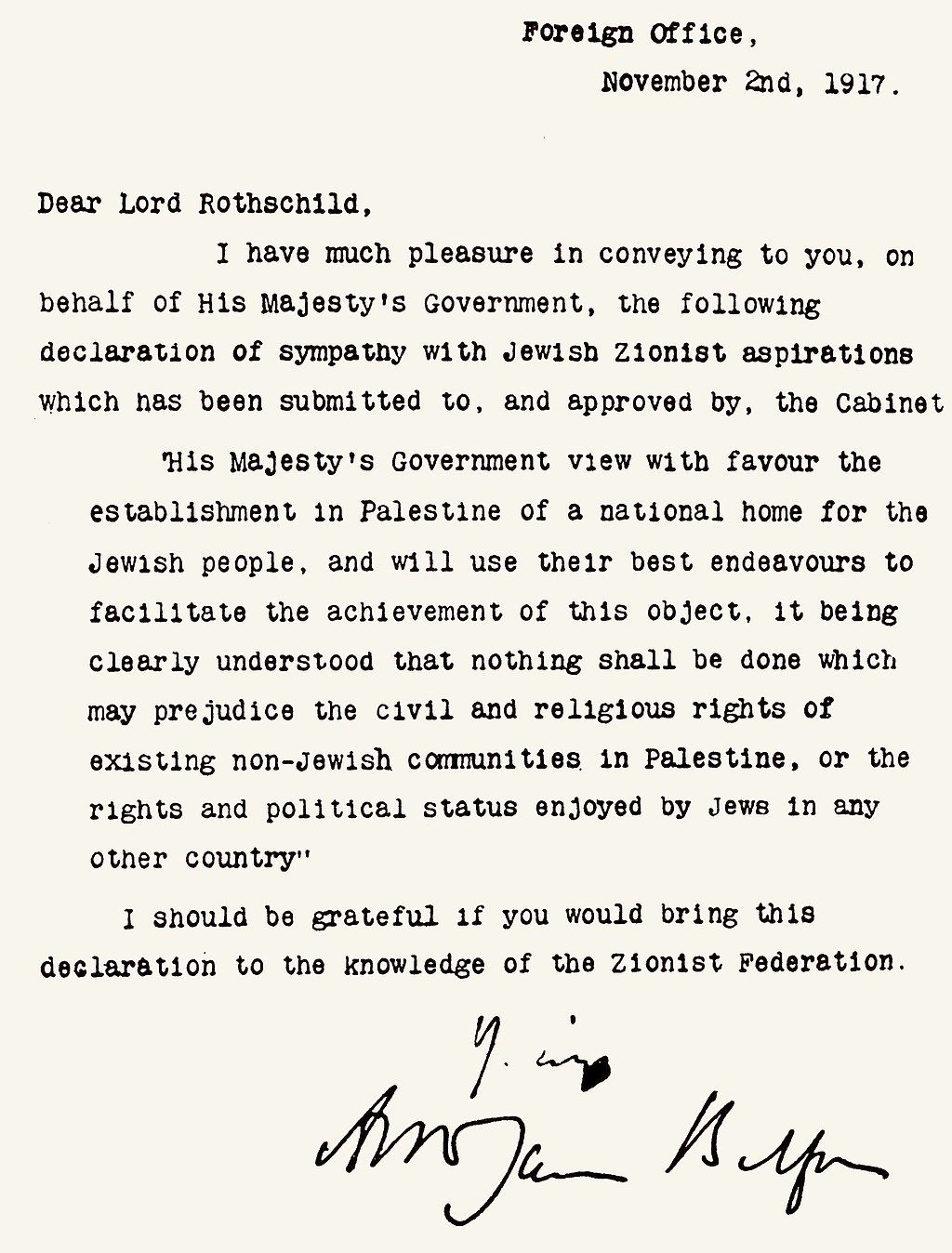

Theodor Herzl había tenido en París una experiencia que le afectó hondamente, uno de esos momentos que transforman toda una vida: había asistido como corresponsal a la degradación pública de Alfred Dreyfus, había visto cómo le arrancaban las charreteras mientras éste, pálido, gritaba a viva voz: «¡Soy inocente!» Y en el fondo de su corazón había sabido en aquel instante que Dreyfus en efecto era inocente y que lo habían hecho culpable de aquella tremenda sospecha de traición por el simple hecho de ser judío. Pues bien, Theodor Herzl, ya en su época de estudiante, había padecido el destino judío en su íntegro orgullo varonil o, mejor dicho, gracias a su instinto profético, lo había presentido, «prepadecido» en toda su tragedia, en una época en que poco se podía augurar que sería un destino trágico. Con el sentimiento de haber nacido para ser líder, posición para la cual lo habilitaba un porte magnífico e imponente, además de una amplitud de miras y una mundología considerables, había concebido el fantástico plan de poner fin, de una vez para siempre, al problema judío, uniendo el judaísmo con el cristianismo mediante un bautizo voluntario en masa. Siempre pensando de forma trágica, se había imaginado a sí mismo conduciendo en una larga procesión a los miles y miles de judíos de Austria a la iglesia de San Esteban para salvar para siempre, en un acto ejemplar y simbólico, al pueblo perseguido y sin patria de la maldición de la segregación y el odio. Pronto tuvo que reconocer lo inviable de este plan; la dedicación a sus quehaceres propios durante años lo había distraído del problema principal, en cuya «solución» veía él su verdadera misión; pero en el instante de la degradación de Dreyfus, el pensamiento del eterno exilio de su pueblo se le clavó en el pecho como un puñal. Si la segregación es inevitable, se decía a sí mismo, ¡que sea total! Si la humillación tiene que ser nuestro destino eterno, ¡aceptémosla con orgullo! Si sufrimos por ser apátridas, ¡creémonos una patria nosotros mismos! Y, así, publicó el opúsculo El estado judío en el que proclamaba que para el pueblo judío era imposible cualquier intento de asimilación, cualquier expectativa de tolerancia total. Era preciso fundar una nueva patria, la propia, en la vieja patria de Palestina.

Cuando apareció dicho opúsculo [1896], conciso pero dotado del poder de penetración de una flecha de acero, yo todavía estudiaba en el instituto, pero recuerdo perfectamente la estupefacción y el enojo general de los círculos judeo-burgueses de Viena. ¿Qué le ha ocurrido, decían, a ese escritor por lo general tan juicioso, agudo y culto? ¿Qué tonterías dice y escribe? ¿Para qué debemos ir a Palestina? Nuestra lengua es el alemán y no el hebreo, nuestra patria es la bella Austria. ¿Por ventura no vivimos bien bajo el reinado del buen emperador Francisco José? ¿No nos ganamos la vida decentemente y disfrutamos de una posición segura? ¿No somos súbditos con los mismos derechos, ciudadanos leales y establecidos desde hace tiempo en esta querida Viena? ¿Y no vivimos en una época de progreso que en cuestión de pocas décadas habrá eliminado todos los prejuicios religiosos? ¿Por qué él, que habla como judío y dice que quiere ayudar a los judíos, da argumentos a nuestros peores enemigos e intenta separarnos, cuando cada día nos acercamos más y más al mundo alemán? Los rabinos se exaltaron en las sinagogas, el director de la Neue Freie Presse prohibió mencionar siquiera la palabra sionismo en su periódico «progresista». El Tersitas de la literatura vienesa, el maestro de la burla venenosa, Karl Kraus, escribió otro opúsculo, Una corona para Sión y, cuando Theodor Herzl entraba en el teatro, la gente de todas las filas susurraba, burlona: «Su majestad acaba de entrar.»

Al principio Herzl pudo pensar que lo habían interpretado mal; Viena, la ciudad en la que se creía más seguro debido a su popularidad de muchos años, lo abandonaba, mofándose incluso de él. Pero luego la respuesta retumbó de pronto con tanta furia y éxtasis que Herzl casi se asustó al comprobar que, con unas docenas de páginas, había promovido un movimiento tan fuerte y que lo superaba. La respuesta no vino de los judíos burgueses del Oeste, bien situados y acomodados, sino de las ingentes masas del Este, del proletariado de los guetos de Galitzia, Polonia y Rusia. Sin sospecharlo, Herzl había avivado las ascuas del judaísmo que ardían bajo las cenizas del exilio: el milenario sueño mesiánico del retorno a la Tierra Prometida, confirmado por los libros sagrados; había avivado esa esperanza que era al mismo tiempo certeza religiosa, la única que todavía daba sentido a la vida de millones de personas pisoteadas y esclavizadas. Siempre que alguien, profeta o impostor, a lo largo de los dos mil años de golus o exilio tocaba esta cuerda, el alma entera del pueblo empezaba a vibrar, pero nunca como aquella vez, nunca con una repercusión tan arrebatada y clamorosa. Con unas docenas de páginas, un solo hombre había aglutinado a una masa dispersa y mal avenida.

Aquel primer momento, mientras la idea aún tenía formas inciertas de sueño, estaba destinado a ser el más feliz de la breve vida de Herzl. Tan pronto como comenzó a fijar sus objetivos en el espacio real, a unir fuerzas, tuvo que reconocer hasta qué punto se había vuelto dispar su pueblo entre los distintos pueblos y destinos; aquí los judíos religiosos, allá los librepensadores; aquí los socialistas, allá los capitalistas; todos polemizando con todos en todas las lenguas y todos poco inclinados a someterse a una única autoridad. En aquel año de 1901 en que lo vi por primera vez, se hallaba en plena lucha y quizá también en lucha consigo mismo: todavía no creía lo bastante en su éxito como para renunciar a la posición que lo alimentaba a él y a su familia. Todavía tenía que repartir su tiempo entre la pequeña labor de periodista y la misión que constituía el núcleo de su vida. Todavía era el Theodor Herzl redactor del folletín quien me recibió entonces.

Theodor Herzl se levantó para saludarme y, sin querer, tuve la impresión de que el chiste irónico de «Rey de Sión» escondía algo de verdad: tenía un aspecto verdaderamente real, con una frente alta y ancha, unos rasgos claros, una barba de sacerdote, larga y de color negro casi azulado, y unos ojos melancólicos, de un azul intenso. Sus gestos ampulosos, un poco teatrales, no parecían afectados porque estaban condicionados por una grandeza natural, y nada de eso le habría hecho falta para impresionarme en aquella ocasión. Incluso ante el escritorio deslustrado y rebosante de papeles, en aquel despacho de redacción deplorablemente estrecho, con una sola ventana, daba la impresión de un jeque beduino del desierto; una chilaba blanca y holgada le habría quedado tan natural como el cutaway que llevaba, de corte impecable y confeccionado, a ojos vistas, de acuerdo con el modelo parisino. Tras una breve pausa, intercalada a propósito (le encantaban estos pequeños efectos, según observé a menudo más adelante, que seguramente había estudiado en el Burgtheater), me tendió la mano condescendiente, pero a la vez benévolamente. Indicándome un sillón a su lado, me preguntó:

—Me parece haber oído o leído su nombre en alguna parte. Poesías, ¿verdad?

Tuve que asentir.

—Muy bien —se arrellanó en su asiento—. ¿Y qué me trae?

Le dije que quería presentarle un pequeño trabajo en prosa y le entregué el manuscrito. Examinó la portada, lo hojeó hasta la última página para calcular su extensión y luego se repantingó todavía más en su sillón. Con gran sorpresa por mi parte (no me lo esperaba) me di cuenta de que ya había empezado a leer el manuscrito. Leía despacio, poniendo cada nueva hoja en su sitio, sin levantar los ojos. Cuando hubo leído la última página, plegó cuidadosamente el manuscrito con gran ceremonia y, todavía sin mirarme, lo metió en un sobre y escribió algo encima. Sólo en aquel momento, después de tenerme en vilo lo suficiente con tantas maniobras misteriosas, levantó hacia mí sus grandes y oscuros ojos y me dijo con una solemnidad consciente y calmosa:

—Me complace poderle decir que su hermoso trabajo ha sido aceptado para el folletín de la Neue Freie Presse.

Era como si Napoleón, en el campo de batalla, hubiera impuesto la cruz de caballero de la Legión de Honor a un joven sargento.

Puede parecer un episodio insignificante en sí, pero hay que ser vienés, y vienés de aquella generación, para entender el tirón hacia arriba que significaba semejante estímulo. Gracias a él, de la noche a la mañana yo había ascendido, a los diecinueve años, a una posición prominente, y Theodor Herzl, que desde aquel momento me trató con bondad y afecto, aprovechó en seguida una ocasión casual para escribir, en uno de sus ulteriores artículos, que no había motivos para creer en la decadencia del arte en Viena. Todo lo contrario, junto a Hofmannsthal, había ahora una retahíla de jóvenes talentos de los que cabía esperar lo mejor, y mencionaba mi nombre en primer lugar. Siempre he considerado una distinción especial el que un hombre de la importancia y dignidad de Theodor Herzl fuese el primero en hablar a mi favor públicamente desde una posición destacada y, por lo tanto, de gran responsabilidad, y fue para mí una difícil decisión, en apariencia un acto de ingratitud, la de no querer asociarme activamente, incluso como codirector, a su movimiento sionista.

Lo cierto es que no conseguí establecer con él un auténtico vínculo; me extrañó sobre todo esa especie de falta de respeto, hoy seguramente inimaginable, con que se presentaban delante de la persona de Herzl sus propios correligionarios. Los orientales le reprochaban que no sabía nada del judaísmo, que no conocía siquiera sus costumbres; los economistas lo consideraban un folletinista; todo el mundo tenía objeciones que hacerle y no siempre de la manera más respetuosa. Yo sabía hasta qué punto le hubiera beneficiado a Herzl, precisamente entonces, el poder contar con personas leales, sobre todo jóvenes, y hasta qué punto las necesitaba, pero el espíritu pendenciero y egotista de esa oposición constante y la falta de subordinación sincera y cordial de su círculo me alejaron de un movimiento al que, llevado por la curiosidad, me había acercado, aunque sólo a causa de Herzl. En una ocasión en que hablamos del tema, le confesé abiertamente mi disgusto por la falta de disciplina en sus filas. Él sonrió con cierta amargura y me dijo:

—No olvide que, desde hace siglos, estamos acostumbrados a jugar con problemas, a luchar con ideas. Y es que, desde hace dos mil años, los judíos no tenemos, históricamente hablando, ninguna práctica en dar a luz cosas reales. En primer lugar hay que aprender a entregarse incondicionalmente y yo mismo todavía no lo he aprendido a estas alturas, porque no hago otra cosa que escribir folletines y sigo siendo redactor del suplemento literario de la Neue Freie Presse, cuando mi deber tendría que consistir en no tener ningún otro pensamiento salvo el único y en no escribir una sola línea que no tratara de este tema. Pero ya estoy en camino de enmendarme. Primero quiero aprender yo a entregarme incondicionalmente y quizá luego lo aprenderán los demás.

Recuerdo aún que estas palabras me causaron una impresión muy profunda, porque ninguno de nosotros comprendía que Herzl tardara tanto en decidirse a renunciar al cargo que ocupaba en la Neue Freie Presse. Pensábamos que era por su familia. Hasta mucho más tarde el mundo no supo que no era por ese motivo y que Herzl había sacrificado a la causa incluso su fortuna personal. Y hasta qué punto había sufrido por este dilema no sólo me lo demostró la conversación referida, sino que también me dieron fe de ello muchos apuntes de sus Diarios...

Referenciado en:

Complementar con:

Comments ()