Simone Weil sobre los partidos políticos y la polarización

Todo partido es totalitario en germen y en aspiración. Se confiesa que el espíritu de partido ciega, hace sorda la justicia, empuja hasta a la gente honesta al más cruel escarnio contra inocentes. Pero no se piensa en suprimirlos... Y sin embargo se prohíben los estupefacientes.

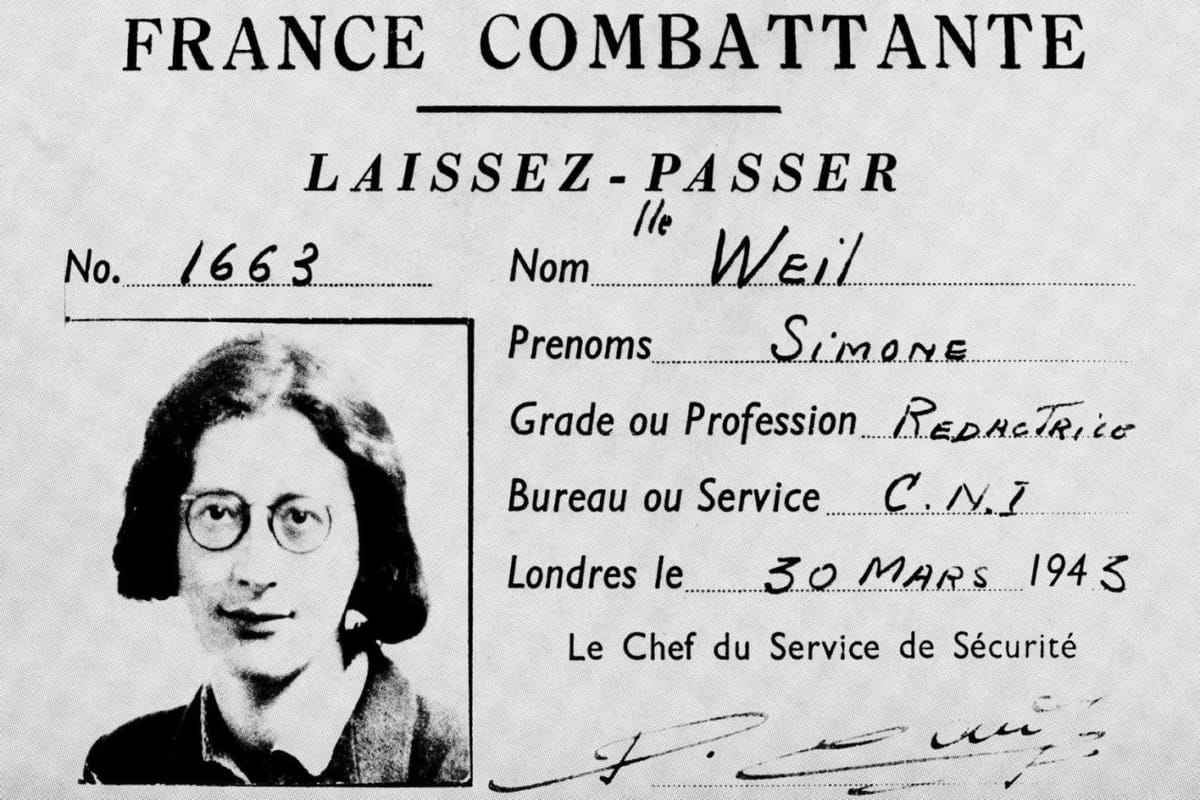

Segunda entrega leyendo a Simone Weil. En la primera vimos su visión: si Francia y Europa se liberaban de los nazis con plata estadounidense, le seguiría una “servidumbre menos visible, pero casi igual de degradante, bajo una forma de semivasallaje económico”. Hablaba también sobre el riesgo de una guerra civil, de la que Francia se libró por poco un par de veces el siglo pasado; este es el riesgo continuo de un pueblo polarizado.

La polarización política no es un fenómeno exclusivo de nuestra era, lamentablemente, no es pasajero: parece que es parte de la esencia humana y la vida en sociedad. Cuando pasa algo malo, tendemos a decir que pasa «sólo aquí» o «sólo ahora», como si fuera un mal exclusivo de nuestra región y nuestro tiempo. Pero ya hace casi 2400 años Tucídides habló de la repetición de este teatro cuando fue el primero en contarnos sobre las guerras civiles, relatando la de Córcira en la Antigua Grecia, “donde por primera vez se llegó a la mayoría de estos horrores”, horrores que pasan, según él, siempre que los gobernados por la violencia ejercen la misma ira en venganza, o cuando los que toman el poder para buscar igualdad o salir de la pobreza “son extraviados por sus ciegas pasiones”.

Sucede siempre lo que escribió Ouida sobre las revoluciones: “cuando tienen éxito, abjuran de su propio origen y se convierten a su vez en la tiranía burocrática, a veces modificada, a veces exagerada, pero siempre tendiendo a la reproducción de lo que destruyeron”. Herbert Spencer, en la misma época y renegando también del Estado británico, decía: “La mayor parte de los que ahora se consideran liberales son una nueva clase de conservadores”. Al otro lado del mundo, el boliviano Nicomedes Antelo escribía que “esos mismos que hoy son tiranos, ayer fueron demagogos”. En España, Mariano José de Larra poetizaba: “Te llamas liberal y despreocupado, y el día que te apoderes del látigo azotarás como te han azotado”. Y así podemos llenar esto de ejemplos y citas desde hoy hasta la Antigua Grecia. Pero no es necesario, lo estamos viendo en vivo, en varias democracias del mundo, desde hace como veinte años: la gente que se llenaba la boca pidiendo democracia y libertad de expresión, cuando está en el poder, abusa y censura igual o peor que sus antecesores. Y así sucesivamente.

El trabajo filosófico —muy difícil— consiste en reconocer que las ganas de venganza y censura son naturales y suceden en todos los «bandos», y aprender a aplacarlas en nuestro interior. Y luego llamarlas por su nombre cuando las vemos. Si vos clamás por democracia y libertad cuando te ves subyugado y perseguido, pero cuando tomás el látigo no lo destruís sino que lo usás con la misma fuerza; si criticás el abuso de poder cuando lo hacen tus enemigos y lo justificás o callás cuando lo hacen tus amigos; entonces ni sos demócrata ni republicano ni liberal, sino un dogmático, idealista o doctrinario a favor de una autocracia.

Si sos partidario de la autocracia, decilo de frente. Como Trotsky (es curioso, y si no fuera un asunto tan serio, es hasta gracioso ver a «liberales» opinar lo mismo que un comunista). Si no lo decís de frente sos un mentiroso, diría Simone Weil. Con la sociedad y con vos mismo, que encima te creés tus mentiras. El problema es mayor cuando no lo reconocemos y caemos en la incongruencia o la sinvergüenzura —la una inconsciente y manipulable, la otra consciente y manipuladora— de gritar por libertad y democracia cuando la tortilla se vuelca. Y la tortilla siempre se vuelca en algún momento; el mismo palo con el que pegás después lo van a usar para pegarte (incluso tu propio partido si empezás a estorbar).

Para Simone Weil, el sistema de partidos políticos contribuye a esta espiral hacia la confrontación social, y por eso abogaba por su eliminación. Leemos hoy varios extractos de su ensayo Nota sobre la supresión de los partidos políticos, en la traducción de Sylvia María Valls.

Sobre este ensayo, que se puede leer en una sentada, Kepa Bilbao —a quien leímos recién hablando sobre Tucídides— escribía: “llama la atención su rotundidad, su radicalidad, su idealismo y su concepción pura del bien y el mal... Para Weil lo que se necesita en la buena democracia no son nuevos partidos políticos, sino educar a la población y a sus gobernantes para orientarse de manera crítica en los asuntos públicos y según criterios de justicia social. La democracia, en su opinión, es legítima si los individuos que la componen están en condiciones de pensar de manera autónoma, orientándose en los asuntos públicos según su conciencia y su inteligencia. Por ello, hace falta una educación que no sea manipulación, sino adquisición de pensamiento crítico. ¿Puede el gobierno de las sociedades llevarse a cabo de otra manera? Sin partidos no hay democracia, pero la democracia de partidos muestra un funcionamiento cada vez más deficiente. En todo caso, hoy no se vislumbra otra alternativa distinta y mejor a los partidos”.

En lo personal, viviendo en una Bolivia que lleva veinte años tomada por el neo-absolutismo de un solo partido, hoy ruego por el retorno de las democracias de finales del siglo pasado, multipartidistas, en las que los gobiernos se formaban negociando, en la que los partidos estaban obligados a hacer acuerdos, en la que ningún partido concentraba mucho poder. El problema está en el deseo de la toma total del poder, un deseo natural en el humano muy bien descrito por Weil, pero la solución, creo, pasa por otro lado: eliminar la reelección. (Sobre esto escribió recién Lupe Cajías en La reelección, la maldición de los políticos bolivianos.)

No creo que se logren sociedades críticas que se sostengan en el largo plazo (salvo Suiza y algún otro ejemplo así de chiquito, porque la democracia de verdad sólo funciona en territorios y sociedades pequeñas, pero esto es tema para otro momento). Es más, no creo que nosotros mismos, individuos, podamos sostener todo el tiempo el pensamiento crítico: somos presas constantes de excesos de información, desinformación, manipulación, deseos e intereses... la cruz es muy pesada para llevarla a cuestas todo el tiempo. Como no podemos confiar en nosotros mismos, hay que idear sistemas que nos salven de nosotros mismos. Por eso la computadora te permite hacer Ctrl + Alt + Supr, Gmail te deja deshacer un envío, Whatsapp te deja borrar o editar los mensajes; por eso ponemos extintores en las cocinas, o semáforos en las intersecciones; por eso inventamos la pastilla del día siguiente; por eso la aplicación del banco te pregunta si estás seguro de que querés hacer esa transacción. Como no podemos revertir una elección de autoridades al día siguiente, es mejor ponerles un freno. El cáncer de la democracia está en la reelección, hay que implementar un sistema saludable que nos ayude a prevenir ese cáncer.

Ahora, doy un paso quizás idealista. Eliminar la reelección no sólo de las personas que ocupan los grandes cargos, sino también de los partidos — porque, aunque la persona no pueda ser reelecta, el partido luchará por permanecer en el poder. Vos podés pensar: «pero cinco años no alcanzan para hacer todos los cambios, para implementar una agenda», y precisamente de eso se trata, de que nadie —ni «nosotros» ni los «otros»— pueda hacer lo que le da la gana con el poder. Para la estabilidad, lo mejor no son las revoluciones sino las reformas. Creo que así saldríamos del problema polarizador del sistema bipartidista. Forzaríamos la creación circular de nuevas alianzas que sigan defendiendo ideales, o mejor, principios, en vez de abandonarlos o cambiarlos con tal de mantenerse en el poder. Permitiríamos el cambio o la rectificación de opinión, actitud tan mal vista en la política y el mundo politizado. ¿Serían desgastantes las negociaciones cada cinco años? ¿Existirían plataformas que mantendrían la infraestructura de llegada a los votantes, que se alquilarían al más alineado o al mejor postor? ¿Seguirían existiendo locos que buscarían cambiar la constitución para quedarse? ¿Se conformarían grupos o ligas que alquilarían plataformas? Sí, pero ya no se demandaría lealtad ciega, a no ser en los casos ideológicos más extremos, que no se pueden evitar. Pero en la parte gruesa de la distribución normal, se daría campo al debate, al desacuerdo. El mal, calculo, sería menor, porque los gobernantes con un mínimo de sensatez ya no trabajarían para ser reelectos, y tendrían más tiempo y libertad para cumplir su misión inicial, que es servir al pueblo. Y los locos, los adictos a la droga del poder, tendrían que invertir mucho más recursos y energía para manipular al pueblo y hacerlo partícipe de su locura y su adicción.

Vamos con Simone Weil y su ensayo escrito en Londres en 1943. Como comentamos en la lectura anterior, Weil, que trabajaba desde Londres para la Resistencia francesa, la Francia Combatiente, moriría a los pocos meses de escribir estas líneas, que fueron publicadas de forma póstuma.

Ensayo: Nota sobre la supresión general de los partidos políticos

> Extractos varios

Redactado en 1943

Traducción del francés de Sylvia María Valls

La palabra partido se toma aquí en la significación que tiene en el continente europeo. La misma palabra en los países anglosajones designa una realidad muy distinta. Tiene su raíz en la tradición inglesa y no es trasplantable. Un siglo y medio de experiencia lo demuestra suficientemente. En los partidos anglosajones interviene un elemento de juego, de deporte, que no puede existir sino en una institución que, para empezar, es plebeya.

La idea de partido no entraba en la concepción política francesa de 1789 sino como un mal a evitarse. Pero tuvo su club de los Jacobinos. Al principio no fue sino un lugar de libre discusión. No fue ninguna especie de mecanismo fatal la que lo transformó. Fue sólo la presión de la guerra y de la guillotina lo que lo convirtió en un partido totalitario. La lucha de las distintas facciones bajo el Terror fueron gobernadas por el pensamiento tan bien formulado por Trotsky: «Un partido en el poder y todos los demás en la cárcel». Así sobre el continente de Europa el totalitarismo es el pecado original de los partidos.

Es por un lado la herencia del Terror, por otro lado la influencia del ejemplo inglés, las que instalaron a los partidos en la vida pública europea. El hecho de que existan no es de ninguna forma un motivo para conservarlos. Sólo el bien es un motivo legítimo de conservación.

El mal de los partidos políticos salta a los ojos. El problema a examinar es si en ellos existe un bien más poderoso que el mal y que haga deseable su existencia. Pero resulta mucho más pertinente preguntar: ¿Hay acaso en ellos tan siquiera una parcela infinitesimal de bien? ¿No son ellos acaso un mal en el estado puro o casi puro?

[...]

Si son malos, no cabe duda que de hecho y en la práctica no puedan producir sino mal. Esto es un artículo de fe. «Un buen árbol no puede jamás producir malos frutos, ni un árbol podrido hermosas frutas». Pero primero es necesario reconocer cuál es el criterio del bien. No puede ser sino la verdad, la justicia, y, en segundo lugar, la utilidad pública.

La democracia, el poder del mayor número, no son bienes. Son medios con miras al bien, estimados eficaces con o sin razón. Si la República de Weimar, en lugar de Hitler, hubiera decidido por las vías más rigurosamente parlamentarias y legales meter a los judíos en campos de concentración y torturarlos con refinamiento hasta la muerte, las torturas no habrían tenido un átomo de legitimidad más de lo que tienen ahora. Pues bien, semejante desarrollo no es para nada inconcebible.

[...]

Si individuos apasionados, inclinados por la pasión al crimen y a la mentira se conforman de la misma manera en un pueblo verídico y justo, entonces es bueno que el pueblo sea soberano. Una constitución democrática es buena si en primer lugar logra crear en el pueblo tal estado de equilibrio y si, seguidamente, permite que los deseos del pueblo sean ejecutados.

El verdadero espíritu de 1789 consiste en pensar, no que una cosa sea justa porque el pueblo la quiere, sino que en ciertas condiciones el deseo del pueblo tiene más posibilidades que ningún otro deseo de ser conforme a la justicia. Hay varias condiciones indispensables para poder aplicar la noción de voluntad general. Dos en particular deben retener la atención.

Una es que en el momento en que el pueblo toma conciencia de uno de sus deseos y lo expresa, no haya ninguna especie de pasión colectiva... La pasión colectiva es un impulso para el crimen y para la mentira, infinitamente más poderosa que ninguna pasión individual. Los malos impulsos, en este caso, lejos de neutralizarse, se apoyan mutuamente hasta la milésima potencia. La presión es casi irresistible, excepto para los santos auténticos... Con que una sola pasión colectiva se ampare de todo el país, el país entero cae unánimemente en el crimen...

La segunda condición es que el pueblo tenga que expresar su deseo en relación a los problemas de la vida pública, y no hacer solamente una selección de personas. Aún menos una selección de colectividades irresponsables...

El simple enunciado de estas dos condiciones muestra que no hemos conocido jamás nada que se parezca ni de lejos a una democracia. En lo que llamamos por ese nombre, jamás el pueblo tiene la ocasión ni el modo de expresar su opinión en relación a ninguno de los problemas de la vida pública; y todo lo que escapa a los intereses particulares queda librado a las pasiones colectivas, las cuales son sistemáticamente, oficialmente, alentadas.

El uso mismo de las palabras «democracia» y «república» obliga a examinar con extrema atención los dos problemas que apunto aquí:

- ¿Cómo de hecho brindarles a quienes componen al pueblo de Francia la posibilidad de expresar a veces un juicio sobre los grandes problemas de la vida pública?

- ¿Cómo evitar, en el momento cuando el pueblo está siendo interrogado, que a través de él no circule ninguna especie de pasión colectiva?

Si no se piensa en esos dos puntos, es inútil hablar de legitimidad republicana. No resulta fácil concebir soluciones. Pero es evidente, después de un examen atento, que toda solución implicaría en primer lugar la supresión de los partidos políticos. Para apreciar los partidos políticos según el criterio de la verdad, de la justicia, del bien público, conviene comenzar por discernir sus caracteres esenciales. Se pueden enumerar tres:

- Un partido político es una maquinaria para la fabricación de pasión colectiva.

- Un partido político es una organización construida para ejercer una presión colectiva sobre el pensamiento de cada uno de los seres humanos que son sus miembros.

- El primer fin y, en último análisis, el único fin de todo partido político es su propio crecimiento, y esto sin límite alguno.

Debido a este triple carácter, todo partido es totalitario en germen y en aspiración. Si no lo es de hecho es solamente porque los que lo rodean no lo son menos que él.

Estas tres características son verdades patentes para todo el que se haya acercado a la vida de los partidos. El tercero es un caso particular del fenómeno que se produce siempre que lo colectivo domina a los seres pensantes. Se trata de la inversión de la relación entre fin y medio. Donde quiera, sin excepción, todas las cosas generalmente consideradas como fines son por naturaleza, por definición, por su esencia y de la forma más evidente, tan sólo medios. Podrían citarse tantos ejemplos como se deseara en todos los ámbitos: dinero, poder, Estado, grandeza nacional, producción económica, diplomas universitarios, y muchas cosas más.

Sólo el bien es un fin. Todo lo que pertenece al ámbito de los hechos es de la categoría de los medios. Pero el pensamiento colectivo es incapaz de elevarse por encima del ámbito de los hechos. Es un pensamiento animal. No tiene la noción del bien más que justo lo suficiente para cometer el error de tomar tal o tal medio por un bien absoluto. Así con los partidos. Un partido es en principio un instrumento para servir cierta concepción del bien público...

El fin de un partido político es cosa vaga e irreal. Si fuera real, exigiría un gran esfuerzo de atención, puesto que una concepción del bien público no es cosa fácil de pensar. La existencia del partido es algo palpable, evidente, y no exige ningún esfuerzo para ser reconocida. Es así inevitable que de hecho el partido sea en sí su propio fin... La transición es fácil. Se postula como axioma que la condición necesaria para que el partido sirva eficazmente a la concepción del bien público en vista del cual existe, es que posea una gran cantidad de poder. Pero ninguna cantidad finita de poder puede jamás ser vista de hecho como suficiente, sobre todo una vez obtenido. El partido de hecho se encuentra, debido a los efectos de la ausencia de pensamiento, en un estado continuo de impotencia que atribuye siempre a la insuficiencia del poder del cual dispone. Si fuera dueño absoluto del país, las necesidades internacionales imponen límites estrechos.

Así la tendencia esencial de los partidos es totalitaria, no solamente en relación con una nación, sino en relación con el globo terráqueo. Es precisamente porque la concepción del bien público propio a tal o cual partido es una ficción, una cosa vacía, sin realidad, que se impone la búsqueda del poder total. Toda realidad implica por sí misma un límite. Lo que no existe en lo más mínimo no es limitable. Es por ello que hay afinidad, alianza, entre totalitarismo y mentira.

[...]

Desde el momento en que el crecimiento del partido constituye un criterio del bien resulta inevitablemente una presión colectiva del partido sobre el pensamiento de los hombres. Esta presión se ejerce de hecho. Se instala públicamente. Es admitida, proclamada. Esto nos causaría horror si la costumbre no nos hubiera endurecido tanto.

Los partidos son organismos públicamente, oficialmente, constituidos con el fin de matar en las almas el sentimiento de la verdad y de la justicia. La presión colectiva es ejercida sobre el gran público por la propaganda. El fin confeso de la propaganda es el de persuadir y no el de comunicar luz. Hitler vio muy bien que la propaganda siempre es una tentativa de avasallamiento de las mentes. Todos los partidos hacen propaganda. El que no la hiciera desaparecería por el hecho de que los demás la hacen. Todos confiesan que hacen propaganda. Ninguno es audaz en la mentira hasta el punto de afirmar que él emprende la educación del público, que forma el juicio del pueblo.

Los partidos hablan, es cierto, de educación en relación a quienes han venido a ellos, simpatizantes, jóvenes, nuevos adherentes. Esta palabra es una mentira. Se trata de un adiestramiento para preparar la toma de posesión mucho más rigurosa, ejercida por el partido sobre el pensamiento de sus miembros.

Supongamos un miembro de un partido —diputado, candidato a la diputación, o simplemente militante— que tome en público el siguiente compromiso: «Cada vez que examine cualquier problema político o social, me comprometo a olvidar absolutamente el hecho de que soy miembro de tal grupo, y preocuparme exclusivamente de discernir el bien público y la justicia». Semejante lenguaje sería muy mal recibido. Los suyos y muchos otros incluso lo acusarían de traición. Los menos hostiles dirían: «¿Por qué entonces se adhiere a un partido?» — confesando así ingenuamente que con entrar en un partido se renuncia a buscar el bien público y la justicia exclusivamente. Este hombre sería expulsado de su partido, o por lo menos perdería su investidura; seguramente no sería elegido... se encuentra enteramente natural razonable y honorable que alguien diga: «como conservador...» o «como socialista, pienso que...». Eso, cierto es, no es lo propio de los partidos. Tampoco se sonroja uno al decir: «Como francés, pienso que...», «como católico, pienso que...».

[...]

Pero de hecho, salvo excepciones muy raras, el hombre que entra en un partido adopta dócilmente la actitud mental que expresará más tarde por medio de las palabras: «Como monarquista, como socialista, pienso que...». ¡Resulta tan cómodo! Porque esto no es pensar. No hay nada más cómodo que no pensar...

Se confiesa que el espíritu de partido ciega, hace sorda la justicia, empuja hasta a la gente honesta al más cruel escarnio contra inocentes. Se confiesa, pero no se piensa en suprimir los organismos que fabrican semejante espíritu. Y sin embargo se prohíben los estupefacientes. Existen, a pesar de ello, personas dadas a los estupefacientes. Serían más numerosos si el estado organizara la venta de opio y de cocaína en todas las tabaquerías con anuncios de publicidad para alentar el consumo.

La conclusión es que la institución de los partidos parece constituir un mal prácticamente puro. Son malos en principio y en la práctica sus efectos son malos. La supresión de los partidos sería un bien casi puro. Es eminentemente legítimo en principio y no parece susceptible prácticamente sino de buenos efectos.

Los candidatos no les dirán a los electores: «Tengo tal etiqueta» —lo cual prácticamente no informa de nada al público sobre su actitud en relación a problemas concretos— sino: «Pienso tal y tal cosa en relación con tal y tal gran problema».

Los elegidos se asociarán y disociarán según el juego natural motivado por las afinidades. Puedo muy bien estar de acuerdo con Sra. A. sobre la colonización y en desacuerdo con él/la sobre la propiedad campesina; e inversamente para Sra. B. Si se habla de colonización, iré, antes de la sesión, a platicar un poco con Sra. A; si se habla de propiedad campesina, con Sra. B.

La cristalización artificial en partidos coincidía tan poco con las afinidades reales, que un diputado podría estar en desacuerdo, por todas sus actitudes concretas, con un colega de su partido, y de acuerdo con un hombre de otro partido. ¡Cuántas veces, en Alemania, en 1932, un comunista y un nazi discutiendo en la calle han tenido la experiencia de un vértigo mental al constatar que estaban de acuerdo sobre todos los puntos!

[...]

Se ha llegado a casi ni pensar ya en ningún ámbito, sino tomando posición «por» o «contra» una opinión. Entonces, se buscan argumentos, según el caso, ya sea por o contra. Es exactamente la transposición de la adhesión a un partido.

Como en los partidos políticos hay demócratas que admiten varios partidos, igualmente en el ámbito de las opiniones las personas de criterio amplio reconocen un valor a las opiniones con las que se dicen en desacuerdo... Otros, habiendo tomado posición a favor de una opinión, no consienten examinar nada que le sea contrario. Es la transposición del espíritu totalitario.

Cuando Einstein vino a Francia, todas las personas de medios más o menos intelectuales, incluyendo a los hombres de ciencia mismos, se dividieron en dos campos, por y contra. Todo pensamiento científico nuevo tiene en los medios científicos sus partidarios y sus adversarios animados, los unos y los otros, —hasta un nivel lamentable— por el espíritu de partido. Hay también en estos medios tendencias, camarillas, en un estado más o menos cristalizado.

En el arte y la literatura, esto resulta incluso más visible. Cubismo y surrealismo han sido cierta especie de partidos. Se era «gidiane» [re: André Gide] como se era «maurissien» [re: Charles Maurrass]. Para tener un nombre, es útil encontrarse rodeado de una banda de admiradores animados por el espíritu de partido.

Igualmente, no había gran diferencia entre el apego a un partido y el apego a una Iglesia o bien a la actitud antirreligiosa. Se estaba por o contra la creencia en Dios, por o contra el cristianismo, etc... Se ha llegado a hablar, en materia de religión, de militantes.

Incluso en las escuelas ya no se sabe estimular de otra forma el pensamiento de los niños como no sea invitándoles a tomar partido a favor o en contra. Se les cita una frase de un gran autor y se les dice: «¿Está usted de acuerdo o no? Desarrolle sus argumentos». En el examen, los pobrecitos, viendo que tienen que terminar su disertación en tres horas, no pueden pasar más de cinco minutos preguntándose si están de acuerdo. Y, sin embargo, sería tan sencillo decirles: «Mediten sobre este texto y expresen las reflexiones que les vienen a la mente».

En casi todas partes —aún a menudo en relación con cuestiones puramente técnicas— la operación de tomar partido, de tomar una posición a favor o en contra, se ha sustituido a la obligación de pensar. He ahí una lepra que surgió en los medios políticos y que se ha extendido a través de todo el país casi a la totalidad del pensamiento. Parece dudoso que podamos curarnos de esta lepra que nos está matando sin comenzar por la supresión de los partidos políticos.

Viene de:

Continúa en:

Complementar con:

& aunque la serie ya fue impresa como libro, bien puede ser un anexo a la serie #alabanza y menosprecio de la libertad y la democracia

Comments ()