Nicolás Maquiavelo: De las conjuraciones

Los peligros que se corren en la ejecución de las conjuraciones nacen: o de cambios de órdenes, o de falta de ánimo en los encargados de ejecutarlas, o de errores que cometan por imprudencia o por no consumar el proyecto, dejando vivos a algunos de los que pensaban matar.

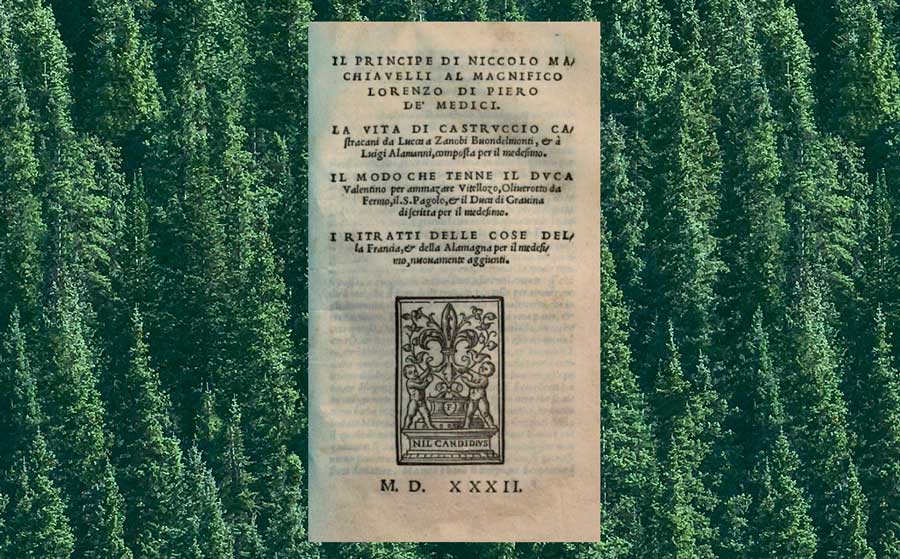

Todo el mundo conoce el nombre de Maquiavelo. “La gente no lee”, pero la mayoría de los que leen—o de los que leen a otros que leen—conocen a Maquiavelo, sobre todo, por El Príncipe. Pero Niccolò di Bernardo dei Machiavelli escribió decenas de tratados, que en su época llamaban discursos. El mismo año en que escribía El Príncipe, 1512, empezaba sus Discursos Sobre la Primera Década de Tito Livio. Tito Livio, by the way, fue un historiador romano de principios del siglo 1, que escribió la historia de Roma en 142 libros divididos en décadas o grupos de diez libros. También educó al emperador Claudio. No big deal.

Maquiavelo abandonó estos Discursos para escribir su obra más famosa, y los retomó de nuevo en 1517. No se publicaron hasta 10 años después de su muerte, en 1537, y este conjunto de tres volúmenes es considerado su segunda gran obra, y en la que expresó “su verdadera visión política, describiendo como mejor forma de gobierno una república y no una monarquía absoluta”. Parece que ya no necesitaba favores del duque Lorenzo de Médici 🤷🏽♂️.

De todas formas, Maquiavelo no perdió su visión cruda de la realidad, o su visión de la realidad cruda. No dejó de ver y decir las cosas como son. O como eran. O como serán. Porque lo que viene en el texto a continuación, que es una muestra del pasado, es también una muestra del presente y del futuro. No le prestés mucha atención al nombrererío si no sos fanático de la historia romana, pero observá las situaciones, fijate en los patrones (y no tratés de aplicarlos, por favor, a asesinatos, sino a ejecuciones empresariales o institucionales).

En el capítulo 6 del tercer libro de este compendio, don Nicolás se pone a tratar sobre las conjuraciones y las conspiraciones para tomar y mantener el poder. “Hablaré extensamente de este asunto”, dice, y así lo hace, haciendo de este uno de los capítulos más largos del tratado. Por eso sólo traemos un extracto, gracias a la sugerencia de Francis Bacon, a quien recién leímos citar este pedazo diciendo: “Por ejemplo, dice Maquiavelo, que para verificar un atentado peligroso y comprometido, ya sea de conspiración o de cualquiera otra especie, no te fiés de la ferocidad natural del individuo ni de la audacia con que lo emprende, sino de un hombre que ya tenga templadas sus manos al calor de la sangre”. Hoy en día decimos que hay que buscar a alguien a quien no le tiemble el pulso.

Veamos en qué contexto dice esto el padre de la ciencia política moderna, según la traducción de Luis Navarro (1954).

Autor: Nicolás Maquiavelo

Libro: Discurso Sobre la Primera Década de Tito Livio (1517)

Libro 3

Capítulo 6: De Las Conjuraciones

Creo que no debo omitir tratar de este asunto de las conjuraciones, tan peligrosas para príncipes y súbditos, como lo prueba el haber perdido por ellas la vida y la corona más reyes que por los desastres de la guerra. En efecto; son pocos los que pueden declarar guerra abierta a un monarca, pero cualquiera puede conspirar contra él.

Por otra parte, nada hay tan expuesto y peligroso como una conjuración, cosa difícil y arriesgadísima en todas sus partes. Por ello son muchas las que se fraguan, y muy pocas las que producen el fin con que se intentan.

Deben, pues, los príncipes aprender a guardarse de este peligro, y los súbditos, meterse lo menos posible en conspiraciones, contentándose con vivir bajo el gobierno que la suerte les depare. Hablaré extensamente de este asunto, no admitiendo ningún ejemplo que pueda servir de enseñanza a príncipes y súbditos.

Es verdaderamente admirable la sentencia de Cornelio Tácito cuando dice «que los hombres deben reverenciar las cosas pasadas y obedecer las presentes; desear los buenos príncipes y tolerar los que se tienen». En efecto: quien obra de otra manera, las más de las veces se pierde y pierde a su patria.

Entrando en materia, lo primero que debemos examinar es contra quién se forma la conjuración, y veremos que es, o contra la patria, o contra un príncipe. De ambas clases de conspiraciones vamos a tratar, porque de las que se fraguan para entregar al enemigo una plaza sitiada o para cosas parecidas, ya hemos dicho antes lo necesario.

Empecemos por las que se traman contra los príncipes, y analicemos sus causas, que pueden ser varias; pero una mucho más importante que las demás, cual es la general animadversión que inspire, porque los príncipes que concitan en su contra el odio universal tienen entre sus súbditos algunos más especialmente ofendidos y más deseosos de vengarse, deseo que crece en proporción a la general malevolencia.

Debe, pues, evitar el príncipe esta universal antipatía (no decimos aquí cómo, por haberlo expuesto anteriormente). Guardándose de ella, las ofensas individuales que cometa le serán menos peligrosas, pues rara vez se encuentran hombres tan sensibles a las injurias que arriesguen la vida por vengarlas; y aunque los haya con poder y voluntad de hacerlo, el general afecto que inspira el príncipe les impide realizarlo.

Los ultrajes que se pueden hacer a un hombre son en sus bienes, en su persona o en su honor. Respecto a los segundos, es más expuesto amenazar que ejecutar la ofensa. Las amenazas son peligrosísimas, y ningún peligro hay en realizar los ultrajes, porque los muertos no meditan venganza, y los que sobreviven casi siempre la dejan al cuidado del muerto. Pero quien es amenazado y se ve por necesidad en la alternativa de obrar o de huir, conviértese en hombre muy peligroso para el príncipe, como oportunamente demostraremos.

Después de este género de ultrajes, los dirigidos contra los bienes o la honra son los que más ofenden a los hombres, y de ellos debe también abstenerse el príncipe; porque a nadie se le puede despojar hasta el punto de no quedarle un cuchillo para vengarse, ni deshonrarlo hasta el extremo de que pierda el obstinado amor a la venganza. De los insultos hechos a la honra, el más grave es el dirigido contra el honor de las mujeres, y después, el vilipendio de la persona. Este último ultraje fue el que armó la mano de Pausanias contra Filipo de Macedonia y otras muchas contra otros príncipes. En nuestros tiempos, Julio Belanti conspiró contra Pandolfo, tirano de Siena, porque este le concedió primero y le negó después la mano de una de sus hijas. La causa principal de la conjuración de los Pazzi contra los Médicis fue la herencia de Juan Bonromei, quitada a aquellos por orden de estos.

Hay otro motivo poderosísimo de conjuración contra el príncipe, cual es el deseo de librar a la patria de la tiranía. Este fue el que alentó a Bruto y Casio contra César, y a otros muchos contra los Falaris, los Dionisios y demás tiranos.

El único medio que tiene el príncipe para librarse de este peligro es renunciar a la tiranía, y, como ninguno renuncia, pocos son los que no mueren trágicamente. De aquí los versos de Juvenal:

“Ad generum Cereris sine coede et vuluere pauci

Descendunt reges, et sicca morte tiranni”

[“Pocos los reyes, pocos los tiranos

Son que a los reinos de Plutón descienden

Sin ser heridos por puñal aleve”]

Los peligros a que se exponen los conspiradores son gravísimos y en todos los momentos, lo mismo al tramar e intentar la conspiración que al ejecutarla; antes, durante y después de la ejecución. Conspiran uno o varios; en el primer caso, no puede decirse que haya conjura, sino firme resolución en un hombre para matar al príncipe. Solo en este caso falta el primero de los tres peligros mencionados, porque antes de la ejecución no hay riesgo alguno, no siendo nadie poseedor del secreto, ni pudiendo llegar por tanto a oídos del príncipe. Esta resolución puede tenerla cualquier hombre, humilde o poderoso, noble o plebeyo, admitido o no en la familiaridad del príncipe; porque todos pueden encontrar alguna vez ocasión de hablarle, y, por tanto, de realizar su venganza. Pausanias, de quien ya he hablado en otra ocasión, mató a Filipo de Macedonia cuando iba al templo rodeado de un millar de hombres armados y entre su hijo y su yerno; pero era noble y conocido del rey. Un español pobre y humilde dio una puñalada en el cuello a Fernando V, rey de España. No fue mortal la herida, pero la facilidad y el propósito de matarle quedaron demostrados. Un derviche o sacerdote turco levantó la cimitarra contra Bayaceto, padre del actual sultán de Turquía; no le hirió, pero no por falta de ánimo y de ocasión para hacerlo. Muchos serán, según creo, los que formen tales propósitos, porque en formarlos no hay peligro alguno; pero pocos los que lo realicen, y aun, de estos, poquísimos los que no sean muertos en el acto, por lo cual no se encuentra con frecuencia quien quiera arriesgarse a muerte segura.

Pero dejemos estas conjuraciones individuales y vamos a las colectivas. La historia enseña que todas estas las han formado hombres de elevada posición social y muy familiares del príncipe. Los de humilde condición y alejados del príncipe, a menos de estar locos, no pueden conspirar; porque ni tienen ni esperan la ocasión indispensable para ejecutar la conjura. Además, carecen de los medios que aseguran la fidelidad de los cómplices, porque no pueden prometerles nada de lo que determina a los hombres a arrostrar grandes peligros; de modo que al entrar en la conspiración más de dos o tres personas, hay en seguida un acusador que los pierde. Pero, aun teniendo la suerte de que no lo haya, les es tan difícil llevar a la práctica su propósito, por no poder acercarse al príncipe, que casi seguramente fracasa al llegar a la ejecución. Si los nobles y grandes de la nación que tienen tan fácil acceso al príncipe tropiezan con los obstáculos que después diremos, estos deben aumentar extraordinariamente para los plebeyos.

Y como los hombres, al jugarse vida y hacienda no pierden completamente el juicio, si son de condición humilde se guardan de estos peligros, y, cuando aborrecen a un príncipe, se limitan a hablar mal de él y a esperar que los de más elevada posición les venguen. Si por acaso alguno de condición humilde se atreve a conspirar, más debe alabarse su intención que su prudencia.

Se ve, pues, que todos los conspiradores contra los príncipes han sido personajes o amigos íntimos de aquellos, y que a unos les excitaron a conspirar las ofensas, y a otros los beneficios excesivos, como a Perennio contra Cómodo; a Plautiano contra Severo; a Sejano contra Tiberio. A todos ellos dieron los emperadores tantas riquezas, honores y dignidades, que, al parecer, solo les faltaba para el supremo poder el trono imperial, y a fin de conseguirlo conspiraron contra el príncipe, teniendo las conjuraciones el fin que su ingratitud merecía. En nuestros tiempos, una conspiración de esta índole ha tenido buen éxito; la de Jacobo de Apiano contra Pedro Gambacorti, príncipe de Pisa, que le había mantenido, educado y puesto en alto rango, y a quien quitó sus Estados.

También ha sido de esta clase en la época en que vivimos la conspiración de Coppola contra el rey Fernando de Aragón. A tan elevada posición social llegó este Coppola, que no creía le faltase más que el trono, y por ambicionarlo perdió la vida. Y en verdad las conjuraciones de los grandes contra los príncipes que parece debieran ser de más seguro éxito son las de esta clase, porque las dirigen quienes pueden llamarse segundos reyes y tienen la mayor facilidad para realizarlas; pero la ambición de mando que los ciega, ciégales también para dirigir la conjura, pues si supiesen emplear la prudencia en su infame propósito, sería imposible evitar la realización.

Debe, pues, el príncipe que quiera guardarse de conspiraciones temer más a los que ha colmado de beneficios que a los que ha ofendido; porque a estos les faltan oportunidad y medios y a aquellos les sobran. La voluntad es igual en unos y otros, porque el deseo de la dominación es tan grande como el de la venganza, si no mayor.

La autoridad de sus favoritos ha de ser la necesaria para que quede bastante distancia entre el que la da y quien la recibe, dejando siempre a este algo que ambicionar; de lo contrario, será raro que no les ocurra lo que a los príncipes citados.

Pero, volviendo a nuestro asunto, digo que, debiendo ser los conjurados personajes y de fácil acceso al príncipe, conviene examinar las causas del buen o mal éxito de estas empresas. Como antes dije, hay en toda conspiración tres períodos de peligro; cuando se proyectan, cuando se ejecutan y después de la ejecución, siendo casi imposible salir de todos ellos felizmente.

Los peligros del primer período son, sin duda, los mayores, y se necesita ser prudentísimo y tener mucha suerte para que, al proyectar una conjuración, no se descubra, o por declaraciones o por conjeturas. Ocasionan lo primero la poca fe o escasa prudencia de los hombres a quienes te confías. Con la poca fe se tropieza fácilmente; porque no puedes decir el secreto más que a amigos tan íntimos que por la amistad se expongan a la muerte o a descontentos del príncipe. De los primeros se podrán encontrar uno o dos, y si quieres allegar más te será imposible hallarlos. Además, es preciso que la amistad que te profesen sea tan grande, que supere el peligro a que se exponen y el miedo al suplicio. Los hombres se engañan con frecuencia respecto a la adhesión de sus amigos, la cual solo se conoce por experiencia, y la experiencia en estos casos es por demás arriesgada. Y aunque en otra ocasión de peligro hubieras probado con buen éxito la amistad de algunos, no es posible por esta prueba confiar en el afecto personal, al tratar de asunto infinitamente más peligroso.

Si juzgas la fidelidad por la malquerencia de cualquiera contra el príncipe, fácilmente puedes equivocarte. Al confiar tu proyecto a un descontento, le das medios para que deje de serlo, y es preciso para tenerle seguro, o que su odio al príncipe sea muy grande, o grandísima tu autoridad sobre él. De aquí que muchas conjuraciones hayan sido conocidas y sofocadas al iniciarse, considerándose milagroso que alguna pueda estar entre muchos hombres secreta largo tiempo, como la de Pisón contra Nerón, y, en nuestros tiempos, la de los Pazzi contra Lorenzo y Julián de Médicis, sabida por más de cincuenta personas, y que, a pesar de ello, llegó a la ejecución sin ser descubierta.

Descúbrense las conjuraciones por escasa prudencia cuando un conjurado habla con tan poca cautela que pueda enterarse una tercera persona, como, por ejemplo, un siervo. Así sucedió a los hijos de Bruto, que, al conspirar con los emisarios de Tarquino, les oyó un esclavo y los denunció; o cuando por ligereza se da cuenta de la conspiración a mujer o muchacho que ames o a cualquier otra persona de escasa importancia, como lo hizo Dino, uno de los conjurados con Filotas contra Alejandro Magno, al dar cuenta de la conjura a un joven a quien quería, llamado Nicómaco, quien inmediatamente se lo dijo a su hermano Ciballino y este, al rey.

Ejemplo de descubrimiento de conspiraciones por conjeturas es el de la que tramó Pisón contra Nerón. La víspera del día en que iban a matar a Nerón, uno de los conjurados, Escevino, hizo testamento y ordenó que su liberto Melichio afilase un viejo y herrumbroso puñal, dio la libertad y dinero a todos sus esclavos y dispuso que se preparasen vendajes para heridas. Fundado en estos indicios, Melichio le acusó a Nerón. Fue preso Escevino, y al mismo tiempo que él otro conjurado, Natalis, con quien le habían visto hablar en secreto largo tiempo el día anterior; no declararon de acuerdo sobre esta conversación y tuvieron que confesar la verdad, quedando la conjuración descubierta y perdidos cuantos en ella tomaron parte.

Imposible es evitar que una conspiración no se descubra por malicia, imprudencia o ligereza cuando son más de tres o cuatro los conspiradores. Presos más de uno de ellos, la trama se descubre, por la dificultad de que se pongan de acuerdo para todas las declaraciones; y cuando sea detenido uno solo, bastante animoso para no nombrar a los cómplices, preciso es que estos tengan igual firmeza de carácter para mostrarse tranquilos y no descubrirse con la fuga; porque si falta el valor, sea en el que está preso, sea en los que permanecen libres, la conspiración se descubre. Raro es el ejemplo que sobre este punto trae Tito Livio; la conjuración contra Hierónimo, rey de Siracusa. Preso Teodoro, uno de los conjurados se negó, con gran valor, a manifestar el nombre de sus cómplices, y acusó a los amigos del rey. Los conjurados, por su parte, confiando en el valor de Teodoro, permanecieron en Siracusa sin temor alguno.

Hay que arrostrar todos estos peligros al proyectar una conjuración mientras llega el momento de ejecutarla. Si se quiere evitarlos, acúdase a estos remedios. El primero, el más eficaz o por mejor decir el único, consiste en no dejar tiempo a los conjurados para denunciarte, dándoles cuenta del proyecto solo cuando se va a ejecutar, y no antes. Los que así lo hicieron no han corrido los peligros antes mencionados, y sus intentos tuvieron el éxito que deseaban. Todo hombre hábil y prudente puede practicar este recurso, y lo demostraré con dos ejemplos.

No pudiendo Nelemato sufrir la tiranía de Aristotimo, tirano de Épiro, reunió en su casa a muchos parientes y amigos y les exhortó a liberar la patria. Algunos de ellos pidieron plazo para decidirse y prepararse, pero Nelemato mandó a sus esclavos cerrar la casa, y a los que había llamado les dijo: «O juráis ir ahora mismo a ejecutar lo que os he propuesto, u os entrego a todos prisioneros a Aristotimo». Asustados por la amenaza, juraron e inmediatamente cumplieron la orden de Nelemato.

Ocupó un mago, valiéndose de engaños, el trono de Persia, y descubierto el fraude por Ortano, uno de los hombres más ilustres de aquel reino, lo manifestó a otros seis personajes, diciéndoles que era indispensable librar el reino de la tiranía de aquel mago. Pidió alguno de ellos tiempo para decidirse, y levantándose Darío, uno de los seis llamados por Ortano, dijo: «O vamos ahora mismo a realizar el proyecto, o voy a denunciaros». Todos se levantaron, y sin dar tiempo a que ninguno se arrepintiera, ejecutaron su decisión.

Idéntico a estos ejemplos es el de la muerte de Nabis por los etolios. Con pretexto de auxiliarle le enviaron a Alexameno, su conciudadano, con treinta jinetes y doscientos infantes, dando la secreta misión solo a Alexameno, y ordenando a los que con él iban que le obedecieran en cuanto mandase, bajo pena de destierro. Fue a Esparta, y nada dijo a los suyos de la orden de matar al tirano hasta el momento de realizarla.

Así evitaron estos jefes de conjuraciones los peligros que el tramarlas ocasiona y los evitarán cuantos les imiten; cosa que está en su mano hacerlo, como lo demuestra el ya citado ejemplo de la conspiración de Pisón. Era este uno de los personajes más grandes del Imperio, amigo de Nerón y de su mayor confianza. Con frecuencia iba Nerón a sus jardines a comer con él. Pudo Pisón buscar amigos entre hombres de ánimo y corazón para realizar la empresa (lo cual a un poderoso es facilísimo), y cuando Nerón estuviera en sus jardines, darles cuenta del proyecto y con frases oportunas inducirles a hacer, sin tiempo para discutir, lo que era imposible que fracasase.

Si se estudian todas las conspiraciones, encontrarase que son pocas las que no se han podido realizar de este modo; pero los hombres muestran ordinariamente poca habilidad en estos asuntos, y con frecuencia cometen grandes faltas, cosa que no debe admirar tratándose de sucesos tan extraordinarios como lo son las conjuraciones. Deben, pues, los que conspiran no decir nada de la conspiración sino en caso de extrema necesidad, y en el momento de ejecutarla y de comunicar el proyecto, hacerlo a uno solo cuya discreción hayas experimentado repetidas veces, y a quien muevan las mismas pasiones que a ti. Encontrar uno en quien concurran estas circunstancias es mucho más fácil que encontrar varios, y, por tanto, menos peligroso. Además, aunque te engañase, tienes medios de defensa que no existen cuando son varios los conjurados; porque a hombres prudentes he oído decir que a una sola persona se le puede hablar de todo, pues tanto vale el sí del uno como el no del otro, si no has cometido el error de escribir de tu puño y letra. De esto último todos deben guardarse como de un escollo; porque no hay prueba más convincente contra ti que un escrito de tu mano.

Queriendo Plautiano asesinar al emperador Severo y a su hijo Antonino, encargó la ejecución de este deseo al tribuno Saturnino, quien no quiso obedecerle y sí denunciarlo; pero, dudando que en el momento de la denuncia fuese más creído Plautiano que él, le pidió un mandamiento escrito. Ciego de ambición, Plautiano se lo dio, y entonces el tribuno le acusó y probó la acusación. Sin aquel escrito y otros indicios, no fuera Plautiano reo convicto; tal era su audacia para negar los hechos.

Hay, pues, medios de defensa contra la acusación de uno solo, cuando no existe escrito ni contraseña que sirva de prueba, de lo cual deben todos guardarse. En la conjuración de Pisón entró una mujer llamada Epicaris, que había sido amante de Nerón: esta mujer juzgó conveniente para el éxito ganarse al capitán de algunos soldados que Nerón tenía para su guardia, y le comunicó la conjura, pero no los nombres de los conspiradores. Faltó el capitán a la fe jurada y la denunció a Nerón, pero fue tan grande la audacia de Epicaris para negar, que, dudoso el emperador, no la condenó.

Hay dos riesgos en comunicar a uno solo la conjura: el primero, que te denuncie sin pruebas, y el segundo, que lo haga cuando, preso por algún indicio, la violencia del tormento le obligue a declarar. Pero contra los dos peligros hay alguna defensa, porque en el primer caso se puede alegar que te odia, y en el segundo, la fuerza del dolor que le obliga a mentir. Lo más prudente es no decir nada a nadie, seguir los ejemplos que hemos citado, y, cuando se comunique la conjuración, decirla a una solo, pues aunque esto ocasione algún peligro, es menor que el de confiarla a varios.

Caso idéntico al de los ejemplos referidos puede ser el que la necesidad te obligue a hacer con el príncipe lo que tú ves que él quiere hacer contigo, y que el peligro sea tan apremiante que solo te deje tiempo para pensar en tu propia seguridad.

Dicha necesidad produce casi siempre el fin deseado, y bastan para probarlo estos dos ejemplos: entre los íntimos amigos y familiares del emperador Cómodo [hijo de Marco Aurelio] figuraban los dos capitanes de pretorianos Leto y Electo, y su concubina más amada era Marcia. Porque los tres le habían censurado varias veces los excesos con que manchaba su persona y la dignidad imperial, determinó Cómodo matarles y puso sus nombres en una lista con los de otros que en la noche siguiente debían morir; luego, metió la lista debajo de las almohadas de su cama. Jugando en la estancia y sobre el lecho un niño a quien el emperador quería mucho, encontró la lista, y cuando salía con ella en la mano lo vio Marcia, se la quitó, la leyó y, al ver lo que decía, hizo que llamaran inmediatamente a Leto y Electo. Comprendieron los tres el peligro que les amenazaba, determinaron prevenirlo, y a la noche asesinaron a Cómodo.

Estaba el emperador Antonino Caracalla con su ejército en Mesopotamia, y tenía por prefecto a Macrino, hombre más bien pacífico que belicoso. Como los príncipes que no son buenos temen siempre que haya quien contra ellos ejecute lo que merecen, escribió Antonino a Roma a su amigo Materniano pidiéndole que consultara a los astrólogos si había alguno que aspirase al Imperio, y se lo avisara. Respondiole Materniano que el aspirante era Macrino.

Llegó la carta a manos de éste antes que a las de Caracalla, y viéndose en la alternativa de morir o de matar al emperador antes de que recibiera nueva carta de Roma, encargó a un fiel centurión, Marcial, cuyo hermano había sido muerto pocos días antes por orden de Caracalla, que asesinara al emperador, lo cual ejecutó sin obstáculo que se lo impidiera. Se ve, pues, que cuando la necesidad obliga a no perder tiempo, produce el mismo resultado que el referido procedimiento de Nelemato de Épiro; prueba también dicho ejemplo la verdad de lo que aseguré casi al principio de este capítulo: que las amenazas son más dañosas al príncipe y ocasionan más peligrosas conspiraciones que las ofensas, y que el príncipe debe cuidar no hacerlas, porque es preciso tratar benévolamente a los hombres o tenerlos sujetos, y no ponerles jamás en la alternativa de morir o matar.

Los peligros que se corren en la ejecución de las conjuraciones nacen: o de cambios de órdenes, o de falta de ánimo en los encargados de ejecutarlas, o de errores que cometan por imprudencia o por no consumar el proyecto, dejando vivos a algunos de los que pensaban matar.

Lo que más perturba y entorpece los actos de los hombres es la necesidad de cambiar de plan en un momento dado y repentinamente. Estos cambios son sobremanera peligrosos en la guerra y en asuntos como el que ahora tratamos; porque en ellos lo más importante es que cada cual esté resuelto a ejecutar la parte que le toca, y si durante muchos días se vacila en el empleo de tales o cuales medios, la perturbación de los ánimos es inevitable y con ella, el fracaso del proyecto; de manera que vale más persistir en el plan convenido al principio, cualesquiera que sean sus inconvenientes, que, por evitar estos, cambiarlo y exponerse a otros mayores. Así sucede cuando falta tiempo para reorganizar el plan; porque si lo hay, puede reformarse a gusto de los conjurados.

Conocida es la conjuración de los Pazzi contra Lorenzo y Julián de Médicis. El proyecto era asesinarlos en casa del cardenal de San Jorge, donde debían comer. Se habían distribuido los encargos de quiénes debían matarles, quiénes apoderarse del palacio del gobierno y quiénes recorrer las calles excitando al pueblo a proclamar la libertad. Ocurrió que, estando en la catedral de Florencia los Pazzi, los Médicis y el cardenal asistiendo a una misa solemne, se supo que Julián no asistiría a la comida y, reunidos los conjurados, acordaron de pronto hacer en la iglesia lo proyectado para ejecutarlo en casa del cardenal. Esto perturbó lo convenido antes, porque Juan Bautista Montesecco se negó a intervenir en los asesinatos diciendo que no quería hacerlos en la iglesia, y fue preciso distribuir nueva y apresuradamente los encargos; de modo que, faltando tiempo para que los nuevos actores afirmaran la decisión en el ánimo, cometieron tales errores al ejecutar la conjura, que les costó la vida.

La falta de ánimo procede, o del respeto que inspiran las víctimas, o de la cobardía del ejecutor. La majestad propia del príncipe y la reverencia que se le guarda pueden fácilmente contener o asustar al ejecutor. Preso Mario por los habitantes de Minturno, enviaron un esclavo para que lo matara; pero, amedrentado este al ver a aquel grande hombre y al recordar su fama, se acobardó y le faltó el ánimo para matarle. Si tiene esta influencia un hombre encerrado en una prisión y víctima de la mala fortuna, ¡cuánto mayor no será la de un príncipe libre en medio de la majestad y pompa de la corte y rodeado de sus cortesanos! No solo puede esta magnificencia amilanar al ejecutor, sino la afectuosa acogida del soberano, desarmarle. Conspiraron contra Sitalces, rey de Tracia, algunos de sus vasallos; acordaron el día de la ejecución, fueron al sitio convenido, donde estaba el príncipe, y ninguno se movió para ofenderle. Partieron de allí sin intentar nada y sin saber por qué se habían contenido, culpándose unos a otros. Sucedió lo mismo varias veces, hasta que, descubierta la conjuración, sufrieron el castigo del mal que pudieron y no quisieron hacer.

Dos hermanos de Alfonso, duque de Ferrara, conspiraron contra él, valiéndose para ejecutar el complot de un sacerdote y cantor del duque, llamado Giennes, quien lo condujo varias veces, a petición de los conspiradores, al sitio donde estos le aguardaban y podían fácilmente asesinarle; pero ninguno se atrevió a hacerlo, y, descubierta la conjuración, sufrieron el castigo de su maldad y de su imprudencia. Su timidez para realizar el proyecto solo puede atribuirse, o al respeto que la presencia del duque les inspiraba, o a que su bondad los desarmase.

Ocurren en la ejecución de las conjuraciones inconvenientes o errores por poca prudencia o por falta de valor; porque una u otra cosa ofuscan el entendimiento y hacen decir o hacer lo que no se debe. Esta ofuscación la demuestra Tito Livio en lo que refiere del etolio Alexámenes, cuando mató, según antes dijimos, al espartano Nabis, pues en el momento de la ejecución, cuando ordenó a los que llevaba lo que debían hacer, dice Tito Livio estas palabras: Collegit et ipse animum, confusum tantee cogitatione rei [Concentró su espíritu, turbado por la idea de tan grande empresa]. Es imposible que hombre alguno, por sereno que sea y acostumbrado a ver morir a sus semejantes y a manejar la espada, no se perturbe en tales momentos. Por ello deben elegirse hombres experimentados en estos asuntos y no fiarse de otros, por valerosos que sean; porque nadie debe confiar en su valor si no está experimentado en cosas de tan grande importancia. La turbación puede hacer caer el arma de tu mano, o hacerte decir cosas que produzcan el mismo efecto.

Lucila, hermana de Cómodo, ordenó que Quintiano lo matara. Esperó este a Cómodo a la entrada del anfiteatro, y acercándose a él con el desnudo puñal en la mano, gritó: «Esto te envía el Senado», palabras que ocasionaron su detención antes de poder herirle.

Antonio de Volterra, comisionado, como antes hemos dicho, para matar a Lorenzo de Médicis, al acercarse a él exclamó: «¡Ah, traidor!». Exclamación que salvó a Lorenzo y perdió a los conjurados.

Pueden no tener buen éxito las conspiraciones contra una sola persona, por los motivos antes referidos; pero lo tienen mucho menos si la conjuración es contra dos, hasta el punto de ser dificilísimo que prosperen; porque realizar dos hechos iguales y al mismo tiempo en diferentes sitios, es casi imposible. Ejecutarlos en distinto tiempo tampoco se puede sin peligro de que el uno dificulte el otro. De suerte que si conspirar contra un príncipe es empresa dudosa, arriesgada y poco prudente, hacerlo contra dos a la vez es vana e insensata; y si no fuese por el respeto que la historia merece, nunca creería posible lo que Herodiano dice, de que Plautiano encargó al centurión Saturnino que él solo matara a Severo y Antonio Caracalla, quienes habitaban en distintos edificios. La cosa es tan inverosímil, que solo la autoridad de Herodiano puede hacérmela creer.

Conspiraron algunos jóvenes atenienses contra Diocles e Hipias, tiranos de Atenas. Mataron a Diocles; pero quedó Hipias, que le vengó. Chión y Leónidas, ambos de Heraclea y discípulos de Platón, conspiraron contra los tiranos Clearco y Sátiro. Mataron al primero, pero no al segundo, y este vengó a aquel. Los Pazzi, tantas veces citados, lograron matar solamente a Julián de Médicis; de suerte que de tales conjuras contra más de una persona todo el mundo debe abstenerse, porque ningún bien producen, ni a los conjurados, ni a la patria, ni a nadie. Y los que se libran de ellas se hacen más insufribles y crueles, como sucedió en Florencia, Atenas y Heraclea en los casos citados. Verdad es que la conjuración de Pelópidas para libertar a su patria, Tebas, aunque tropezó con dificultades, tuvo completo éxito, y que no fue contra dos tiranos, sino contra diez; pero ni era confidente de ellos, ni tenía fácil acceso a sus personas, sino que un rebelde que entró en Tebas mató a los tiranos y dio libertad a su patria. Aun así, solo pudo ejecutarlo con la ayuda de un tal Carón, consejero de los tiranos, que le facilitó la entrada para realizar sus designios.

Que no haya quien imite su atrevimiento, porque la empresa era casi imposible y milagrosamente salió bien; por ello la han celebrado y celebran los escritores como extraordinario y sin igual suceso.

Pueden hacer fracasar las conspiraciones un temor infundado o un accidente ocurrido al tiempo de ejecutarlas. Durante la mañana del día en que Bruto y los demás conjurados mataron a César, estuvo este hablando mucho tiempo con Cneo Pompilio Lena, uno de los conspiradores, y al observar los otros tan largo parlamento, creyeron que Pompilio estaba denunciando la conjuración y a punto estuvieron de asesinar inmediatamente a César, sin esperar a que fuera al Senado. Así hubiese sucedido si no les tranquilizara ver que, terminada la conversación, no hizo César ademán alguno extraordinario.

Estas falsas alarmas deben tenerse en cuenta y apreciarse prudentemente por la facilidad con que se producen; porque quien tiene la conciencia impura, fácilmente cree que se habla de él, y una frase dicha con otro objeto la atribuye a lo que preocupa su ánimo y produce la alarma ocasionando, o la fuga, que descubre la conjura, o su fracaso por precipitar la ejecución. Esto es tanto más fácil cuanto mayor es el número de conspiradores.

En cuanto a los accidentes imprevistos, lo mejor es citar algunos ejemplos que enseñen a precaver sus efectos.

Julio Belanti, de Siena, a quien antes citamos, por odio contra Pandolfo, que le había robado la hija después de prometérsela en matrimonio, determinó matarle, y eligió el momento. Pandolfo iba todos los días a visitar a uno de sus parientes enfermos y pasaba por delante de la casa de Julio. Observado por este, metió a los conjurados en su casa y les ordenó asesinar a Pandolfo cuando pasara. Preparados estaban detrás de la puerta, y uno de ellos en una ventana para avisar de la llegada de Pandolfo; pero cuando se acercaba, y hecha ya la señal, encontró a un amigo que le detuvo. Algunos de los que con él iban siguieron andando, llegaron ante la casa de Julio, vieron allí extraños movimientos, oyeron ruido de armas y descubrieron la emboscada, salvándose Pandolfo y teniendo que huir de Siena Julio y sus compañeros. El inesperado encuentro del amigo bastó para que fracasara el propósito de Belanti. Estos accidentes son raros, y por ello no cabe precaverlos. Conviene, pues, calcular los probables para remediarlos.

Réstanos hablar ahora de los peligros posteriores a la ejecución. No hay más que

uno: consiste en que sobreviva alguno que vengue al príncipe muerto. Pueden sobrevivir sus hermanos o sus hijos u otros parientes llamados a sucederle en el trono, y ocurrir esto, o por negligencia de los conjurados, o por cualquiera de las causas ya referidas, que facilitan la venganza; como sucedió a Juan Andrés de Lampognano, que con otros conjurados mató al duque de Milán, pues quedaron un hijo y dos hermanos del muerto, que lo vengaron. En tales casos, ni lo que sucede es por faltas de los conjurados, ni hay remedio posible; pero cuando sobrevive alguno por imprudencia o negligencia de los conspiradores, no merecen estos excusa.

Algunos conjurados de Forlí asesinaron al conde Jerónimo, su señor, y prendieron a la condesa y a sus hijos, que eran pequeños. Para asegurarse, necesitaban tener en su poder el castillo, que no quería entregar el gobernador. Doña Catalina (que así se llamaba la condesa) prometió a los conjurados rendirlo si le permitían entrar en él, dejándoles en rehenes sus hijos. Fiados en la prenda que les daba, le permitieron subir a él, y cuando estuvo dentro los vituperó por la muerte de su marido, amenazándoles con toda clase de castigos; y para demostrarles que no se cuidaba de sus hijos, les enseñó los órganos genitales, diciéndoles que tenía con qué hacer otros. Comprendieron los conjurados demasiado tarde la falta cometida, y pagaron su imprudencia con perpetuo destierro.

Pero de todos los peligros que pueden seguir a la ejecución de una conjura, ninguno es más seguro ni de mayor temor que el afecto del pueblo al príncipe asesinado, porque en tal caso no hay remedio para los conjurados, siéndoles imposible librarse de todo el pueblo. Ejemplo de esto es César. Le amaba el pueblo romano y vengó su muerte porque, arrojando de Roma a los conjurados, hizo que murieran todos violentamente en diversos tiempos y distintos lugares.

Las conspiraciones contra la patria son menos peligrosas para los que las traman que las proyectadas contra los príncipes. En su preparación hay menos riesgo, en proseguirlas los mismos que en estas últimas, y en ejecutarlas, ninguno. Los peligros son menores al proyectarlas, porque cualquier ciudadano puede aspirar al poder sin manifestar a nadie sus intenciones, y si no hay nada que estorbe sus propósitos, dar feliz cima a la empresa. Si hay alguna ley que lo impida, espera su oportunidad o toma otro camino. Esto puede ocurrir en una república donde haya elementos de corrupción, porque en las que no existen, a ningún ciudadano se le ocurre tal pensamiento.

Pueden además los ciudadanos por muchas vías y medios, y sin correr grandes riesgos, aspirar a la soberanía. Las repúblicas toman contra este peligro menos precauciones y más lentas, porque, guardando más consideraciones a los ciudadanos poderosos, les facilitan ser más audaces y atrevidos contra ellas. Todos saben la conjuración de Catilina, descrita por Salustio, y que, aun después de descubierta, Catilina permaneció en Roma y fue al Senado, donde insultó a los senadores y al cónsul. ¡Tan grande era el respeto que en Roma se guardaba a los ciudadanos!

Aun después de partir de Roma y de ponerse al frente de su ejército, no hubiera sido preso Léntulo, junto con los otros conjurados, de no haberse descubierto cartas de su puño y letra que probaban manifiestamente su delito.

Aspirando a la tiranía Hannón, poderosísimo ciudadano de Cartago, determinó envenenar en las bodas de una hija suya a todos los senadores y proclamarse después príncipe. Descubierto el complot, limitose el Senado a hacer una ley que fijaba el máximo de los gastos en convites y bodas. ¡Tanta fue la consideración que guardaron a la grandeza de Hannón!

Ciertamente, en la trama de una conjuración contra la patria las dificultades y los peligros son mayores, porque rara vez bastan contra tantos ciudadanos las fuerzas propias de un conspirador, y pocos son los que se encuentran en estos casos al frente de ejércitos, como César, Agatocles, Cleómenes y otros, que en un momento dominaron por fuerza la patria. Estos encuentran el camino expedito y seguro; pero los que no pueden disponer de tales medios necesitan valerse del engaño, la astucia o las tropas extranjeras.

De engaño y de astucia véanse ejemplos. Por su victoria contra los megarenses amaba mucho el pueblo de Atenas a Pisístrato. Salió de su casa una mañana herido, diciendo que la nobleza por celos le había atacado, y pidió llevar consigo una guardia de hombres armados. Conseguido esto, fácilmente aumentó su poder hasta llegar a ser tirano de Atenas.

Pandolfo Petrucci volvió con otros desterrados a Siena y le fue dado el mando de la guardia de la plaza, como cargo sin importancia que otros rechazaban; sin embargo, sus hombres armados llegaron a darle tanto prestigio, que al poco tiempo logró la soberanía.

Otros muchos se han valido de procedimientos semejantes, llegando sin peligro, y al cabo de algún tiempo, a ejercer el poder.

Los que con ejército propio o tropas extranjeras conspiraron para subyugar a su patria, tuvieron varia suerte, según los sucesos. Catilina, ya citado, sucumbió. Hannón, mencionado también, al fracasar el envenenamiento, armó a muchos de sus partidarios y pereció con ellos. Algunos ciudadanos de Tebas, deseosos de ser tiranos, llamaron en su auxilio un ejército espartano y se apoderaron del mando supremo de la ciudad.

Examinando todas las conspiraciones contra la patria, encontraranse pocas o ninguna que fracasen mientras se traman. Todas ellas fracasan o vencen en la ejecución.

Cuando triunfan, no ocasionan otros riesgos que los inherentes al poder supremo, porque quien llega a ser tirano corre los peligros propios de la tiranía, cuyos únicos remedios ya hemos citado.

Esto es cuanto me ocurre decir de las conjuraciones, y si he hablado de aquellas en que se usan las armas y no el veneno, es porque en ambas se procede de igual modo. Verdad es que aquellas en que se emplea el veneno son más peligrosas por ser más inciertas. Este medio no está al alcance de todo el mundo; es necesario entenderse con quien lo posee, y de aquí el riesgo que se corre al buscar la complicidad. Además, por muchas causas puede no matar un veneno, como sucedió en el asesinato de Cómodo, quien rechazó el que le daban, y, queriendo los asesinos acabar con él, tuvieron que estrangularlo.

La mayor contrariedad, la mayor desdicha para un príncipe es una conspiración contra él, porque lo mata o le infama. Si la conjura prospera, él muere, y si se descubre y son muertos los conjurados, siempre se supone que ha sido una invención del príncipe para satisfacer su avaricia, o su crueldad, o su sed de sangre, o su codicia de los bienes de los castigados.

No dejaré de advertir al príncipe o república contra quien se conspire que, descubierta la conjuración, antes de castigar a los conjurados, examinen bien la índole e importancia de aquella, y calculen con cuidado las condiciones y los recursos de los conspiradores y sus propios medios. Si el partido de aquellos es numeroso y potente, no deben intentar el castigo hasta contar con fuerza bastante para vencerlo. Obrando de otro modo aceleran su propia ruina; y conviene disimular cuidadosamente, porque los conjurados, al verse descubiertos, por necesidad recurrirán a la violencia.

Ejemplo de ello lo hay entre los romanos, quienes, habiendo dejado dos legiones para guardar Capua contra los samnitas, según antes dijimos, los jefes de estas tropas se conjuraron para dominar a los de Capua, y sabida en Roma la conspiración, fue enviado el nuevo cónsul Rutilio con orden de poner remedio. Para adormecer a los conjurados publicó Rutilio que el Senado prorrogaba la estancia en Padua de las dos legiones. Creyéndolo los soldados, parecioles que había tiempo para realizar sus proyectos, y no trataron de acelerar la ejecución, hasta que vieron que el cónsul separaba a unos de otros, cosa que les infundió sospechas y los obligó a descubrirse y a procurar la realización de sus designios.

No puede aducirse mejor ejemplo para los conspiradores y para aquellos contra quienes se conspira, porque prueba la lentitud de los hombres cuando creen tener tiempo para realizar las cosas y su aceleramiento cuando la necesidad les obliga. Tampoco pueden emplear mejores medios el príncipe o la república que desean descubrir en tiempo oportuno una conjuración, que el de presentar astutamente a los conjurados próxima ocasión de realizar sus planes, para que, aguardándola, o creyendo que tienen tiempo, se lo proporcionen a los que han de castigarles.

Quien procede de otro modo acelera su pérdida, como hicieron el duque de Atenas y Guillermo de Pazzi. Llegó el duque a ser tirano de Florencia, y sabiendo que conspiraban contra él, sin enterarse bien de la importancia de la conjura, mandó prender a uno de los conjurados, ocasionando con ello que los otros pusieran inmediatamente mano a las armas y le quitaran el poder.

Siendo Guillermo comisario en Val de Chiana en 1501, supo que se conspiraba en Arezzo en favor de los Vitelli, para emanciparse del dominio de los florentinos; inmediatamente fue a aquella ciudad, y sin calcular la fuerza de los conjurados ni la suya, ni aprontar recursos para vencer a aquellos, guiándose únicamente por consejos del obispo de Arezzo, que era hijo suyo, mandó prender a uno de los conspiradores, con lo cual acudieron los demás a las armas y emanciparon Arezzo de Florencia, quedando prisionero el comisario Guillermo.

Pero cuando la conspiración carece de fuerzas, se la debe sofocar inmediatamente. No conviene imitar entonces los dos ejemplos que a continuación citamos, y que parecen contradictorios. Refiérese el primero al mencionado duque de Atenas, quien para demostrar la confianza que tenía en el cariño de los ciudadanos florentinos mandó matar a uno que le denunció una conspiración; y el segundo a Dión de Siracusa, que, para conocer las intenciones de uno que le era sospechoso, ordenó a su confidente Calipo que le propusiera conspirar contra él. Ambos hicieron mal, porque el primero desanimó a los denunciadores y con ello alentó a los deseosos de conspirar, y el otro facilitó el camino de que le mataran, haciéndose, por decirlo así, jefe de la conjuración que produjo su muerte, según demostraron los sucesos; porque pudiendo Calipo conspirar sin temor alguno contra Dión, lo ejecutó tan bien, que le quitó los Estados y la vida.

Nombra a:

Citado por:

Cf. de Claude Lefort:

Cf. de sí mismo:

Cf. de Conectorium:

#italiano #conjuraciones y conspiraciones #cómo reinar

Comments ()