George Sand sobre el carácter y la doctrina de los jesuitas (¿una secta?), y su fuerza dominante

Su fuerza dominante consiste sobre todo en abrir a cada uno su propio camino. Por eso su verdad es supremamente relativa. La doctrina jesuita siendo la última piedra angular de la fe cristiana en la Iglesia. Es la única religión practicable para quienes no quieren romper con Jesucristo como Dios.

Extraigo algunas frases del extracto que leemos hoy, domingo de misa, y con esto cerramos el tema jesuita hasta que volvamos a él:

“Su fuerza dominante —de los jesuitas— consiste sobre todo en abrir a cada uno su propio camino. Por eso su verdad es supremamente relativa. La doctrina jesuita siendo la última piedra angular de la fe cristiana en la Iglesia. Es la única religión practicable para quienes no quieren romper con Jesucristo como Dios. Para cualquiera que piense, su fe se tambalea. Pero aquí viene el jesuita que dice al alma turbada y confusa: «Andá como podás y según tus fuerzas. La palabra de Jesús es siempre accesible a la interpretación de la conciencia iluminada. Él nos ha enviado para atar o desatar el lazo entre la Iglesia y vos. Creé en nosotros, entregate a nosotros, somos una nueva Iglesia dentro de la Iglesia, una Iglesia tolerante y tolerada, una salvaguarda entre el concepto y el hecho. Hemos descubierto la única manera de asentar sobre alguna base lo difuso e incierto de las creencias humanas...»”

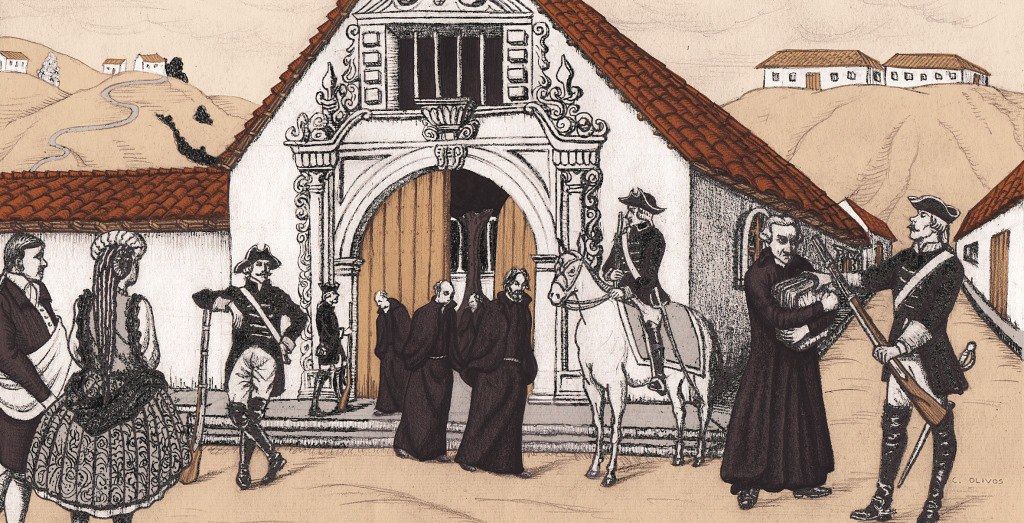

Los jesuitas supieron, como pocos, entender que somos contradicciones andantes. Supieron, como ninguna otra institución religiosa, tender puentes entre culturas e integrar diferencias. Sabían adaptarse para comprender, y comprender para adaptarse. En la China, dejaban que los practicantes del confucianismo, ya convertidos al catolicismo, sigan practicando su doctrina. En Chiquitos inculturaron los mitos religiosas locales a los cristianos, y hasta es probable que hayan incluido imágenes locales en sus iglesias. Me remito a Vivian Reimers para explicar mejor este punto:

“...los chiquitanos creían en la existencia de un ‘amo de todas las cosas’, al que definen como Nirri o Jichi–Nirricua, existiendo también en la mitología chiquitana otros amos... Entre los amos de la naturaleza, que autores como Oscar Tonelli y Roberto Tomichá mencionan, el Jichi Tuúrsch era la divinidad que estaba asociada a las aguas, representada por una enorme serpiente que vive en los ríos y lagos, siendo esta entidad la responsable por mantener la vida acuátil y cuidar que los manantiales de agua no se sequen; si consideramos que una de las principales actividades de subsistencia de las comunidades chiquitanas dependía de la pesca, es natural que uno de sus principales dioses hubiera estado asociado a esta fuente de vida. En la iglesia de la misión de San Miguel, tallada en la columna que sostiene el púlpito, se encuentran representadas imágenes simbólicas que, según el imaginario chiquitano, podrían ser sirenas —en la interpretación erudita—, o estar vinculadas a la representación del dios de las aguas ‘el jichi’ —en la interpretación vernácula—, puesto que hacen referencia a seres de vida acuática, que presentan cuerpo de pez y rostro humano...”

Vaya el lector a San Miguel y observe la columna que sostiene el púlpito; ni más ni menos, desde donde se predica el sermón y el Evangelio, para todo el pueblo, cada domingo.

Los jesuitas fueron constantemente acusados de permisivos, de no ser toscos y tozudos con los dogmas de la fe en el proceso de evangelización — o sea, de comprender la naturaleza humana. Y por esto fueron tildados de herejes... y de secta. Sus métodos fueron, por lo tanto, efectivos: en América del Sur crearon un país independiente donde convencieron y convirtieron a miles de indígenas a la cristiandad; miles de personas que los querían, los defendían, y trabajaban con y para ellos. Su expulsión de estas tierras y de todo el territorio bajo el poder de la Corona de España fue uno de los triggers de la revolución que llevó a la independencia de las naciones de América Latina. Esto lo cuenta muy bien Teresa de la Parra, que escribe:

“Por otro lado, acosados por los sufrimientos, los jesuitas desterrados se acordaron que eran criollos y comenzaron a ser desde el extranjero los mejores agentes de la Independencia. Aquí en América, las mujeres seguían llorando en los ausentes a sus hijos, a sus hermanos y a sus directores de conciencia. Las demás órdenes religiosas, mal preparadas para ejercer la dictadura espiritual por menos sutiles y por ser rivales responsables hasta cierto punto de la expulsión, no llegaron a ocupar nunca el lugar que dejara vacío la Compañía de Jesús. Privada de tan absorbentes directores la piedad femenina, sin perder su forma exterior, perdió la rigidez y la austera disciplina católica y española...”

Hoy leemos un ejemplo más, aunque al otro lado del Atlántico, en Francia, de una mujer cuyo espíritu fue guiado, y quizás salvado, por un jesuita: George Sand.

Leemos, en sus venerados puño y letra, una muestra más de cómo el jesuita era, y es, “otro tipo de cura”. Si a alguien todavía le quedan dudas después de esto, aproveche el domingo para ver en Netflix Los Dos Papas. Si la Compañía de Jesús logró ser “una nueva Iglesia dentro de la Iglesia”, se debió tanto a su apertura como a la cerradura de su puño sobre los espacios de poder que logró copar. Espacios que luego perdió como se pierden siempre: por soberbia y por orgullo, excesos del espíritu de los que desestimó sus poderes. Hoy ocupa, luego de tantas expulsiones y turbulencias, el poder máximo que juró proteger: el papado.

Pero dejo “esta larga digresión”. Volvamos a George Sand, cuando todavía no había adoptado un nombre masculino como pseudónimo literario, cuando era todavía una adolescente dividida entre el catecismo y, valga la redundancia, la adolescencia (que algo tiene que ver etimológica, mental y espiritualmente con “adolecer”). Cuando George era todavía Amantina Aurora Lucila, y cuando se debatía entre comprometerse con la vida ascética del convento, con la que andaba saliendo a medias, o dejarla ir.

Dos libros la atormentaban: El genio del Cristianismo —del diplomático, ministro de Estado y canciller francés François-René, vizconde de Chateaubriand, el padre del romanticismo francés, publicado en 1802—, y La Imitación de Cristo —publicado en 1418 o 1427, anónimamente, atribuido: o al teólogo, filósofo y sacerdote católico Tomás de Kempis, de la Orden de San Agustín, santo para los anglicanos; o al francés Juan Gerson, filósofo y doctor en teología—. Nuestra señora de Nohant escribe que mientras galopaba, “I was all for Chateaubriand”; pero a la luz de su lámpara, “I was all for Gerson”. Su forma de ser cambiaba según las personas con las que estaba. Esto, naturalmente, la atormentaba. Finalmente, “una circunstancia exterior dio el triunfo al neo-cristianismo” de su época: su abuela estaba, nuevamente, al borde de la muerte, y no había hecho las pases con la fe católica, y “la idea de que nunca más se reconciliaría con la religión y que moriría sin sacramentos” tenía muy nerviosa a nuestra autora, que decidió, finalmente, pedir ayuda y consejo a su confesor, el abate de Prémord; esto, sin comentárselo antes a su abuela, sin su consentimiento. De su confesor escribe, en otros lugares del libro (las cursivas son mías):

“Era un cura anciano, el más paternal, el más sencillo, el más franco, el más casto de los hombres, a pesar de que era un jesuita, un «padre de la fe», como se decía después de la Revolución, pero él era todo misericordia y caridad. Se llamaba abate de Prémord y confesaba a muy pocas del rebaño... era un auténtico jesuita y al mismo tiempo una persona honesta, un corazón sensible y tierno. Tenía una moral límpida, humana, vital, por decirlo de algún modo. No empujaba al misticismo, predicaba en la tierra con gran fervor y dignidad. No le gustaba que uno se sumergiera en el sueño adelantado de un mundo mejor y se olvidara del arte de manejarse bien en este mundo; por esto digo que, pese a su sencillez y su virtud, era un verdadero jesuita”.

Pero volvamos al extracto que nos incumbe. Lo que sigue es una joya. Un retrato del carácter de los padres jesuitas, de su cercanía, de su filosofía, de su accionar; y de cómo algunos veían en esta Orden a una “secta” sedienta de control y poder — no por nada su expulsión de varios reinos, una década después de la publicación de este escrito.

Te dejo con George Sand y este hermoso sermón de domingo, traducido por una inteligencia artificial y pulido en esta casa, desde la traducción al inglés de Thelma Jurgrau.

Autora: George Sand

Autobiografía: Historia de Mi Vida (1855)

Parte 4: Del Misticismo a la Independencia — 1819 a 1832

Capítulo 4

(extracto)

...Después de noches de terror y días de angustia, le escribí al abate de Prémord para pedirle que se haga cargo de mi conducta y que me permita confesarle todas las debilidades de mi amor filial [a su abuela]. Lejos de condenarlas, este hombre excelente las aprobó. “Has hecho mil veces bien, mi hija, en guardar silencio”, me escribió en una larga carta llena de indulgencia y bondad. “Decirle a tu abuela que estaba en peligro la habría matado. Tomar la iniciativa en el delicado asunto de su conversión hubiera sido contrario al respeto que le debés. Ella hubiera sentido duramente tal falta de decoro, y tal vez la habría alejado para siempre de los sacramentos. Hiciste bien en guardar silencio y rogar a Dios que la ayudara directamente. Nunca temás cuando te aconseje tu corazón — el corazón no puede engañar. Rezá siempre, tené esperanza, y sea cual sea el final de tu pobre abuela, contá con la sabiduría y la gracia infinitas. Tu deber para con ella es seguir dándole las más cariñosas atenciones. Cuando ella vea tu amor, tu modestia, la humildad y, si me permitís decirlo, la discreción de tu fe, querrá, quizá, recompensarte concediéndote tu deseo secreto y cometiendo ella misma un acto de fe. Creé en lo que siempre te he dicho: procurá amar la gracia divina. Es el mejor estímulo que podemos ofrecer”.

El bondadoso y virtuoso anciano se reconciliaba así también con el afecto humano. Reconocía la esperanza de la salvación de mi abuela aunque muriera sin reconciliarse oficialmente con la Iglesia, o incluso sin habérselo planteado. Este hombre era un santo, un verdadero cristiano, ¿debo decir a pesar o porque era jesuita?

A ver, seamos justos. Desde un punto de vista político, como republicanos, odiamos o tememos a esa secta obsesionada por el poder y ansiosa de control. Digo “secta” al hablar de los discípulos de Loyola, porque es una secta, lo asevero. Es una modificación importante de la ortodoxia romana. Es una herejía muy agradable. Simplemente nunca se ha declarado como tal. Ha socavado y conquistado al papado sin una declaración abierta de guerra, pero se ha burlado de la infalibilidad papal mientras la proclamaba soberana, y ha sido mucho más astuta en eso que todas las otras facciones heréticas, por lo tanto la más poderosa y duradera.

Sí, en efecto, el abate de Prémord era más cristiano que la Iglesia intolerante, y además era herético porque era jesuita. La doctrina de Loyola es una caja de Pandora. Contiene todo el mal y todo el bien. Es un asiento de progreso y un pozo de destrucción, un código de vida y de muerte. Como doctrina oficial, mata; como doctrina sub rosa, revive lo que ha matado.

La llamé “doctrina”, pero para evitar discusiones la llamaría “esprit de corps” o “tendencia institucional”, si así lo preferís. Su fuerza dominante consiste sobre todo en abrir a cada uno su propio camino. Por eso su verdad es supremamente relativa, y una vez admitida esa verdad en los recovecos de la conciencia, la Iglesia católica se pone patas arriba.

Discutida, desacreditada y señalada por horror por los hombres de progreso, esa doctrina sigue siendo la última piedra angular de la fe cristiana en la Iglesia. Más allá de ella está el ciego absolutismo del papado. Es la única religión practicable para quienes no quieren romper con Jesucristo como Dios. La Iglesia romana es un gran claustro donde los deberes del hombre en sociedad son irreconciliables con la ley de salvación. Si suprimís el amor y el matrimonio, la herencia y la familia, el concepto de renuncia católica es perfecto. Pero su código es obra del genio de la destrucción: una vez que reconoce una sociedad distinta de la comunidad monástica, se convierte en un laberinto de contradicciones e incoherencias. Se ve obligada a mentirse a sí misma y a permitir a cada uno lo que prohíbe a todos.

Por lo tanto, para cualquiera que piense, su fe se tambalea. Pero aquí viene el jesuita que dice al alma turbada y confusa: “Andá como podás y según tus fuerzas. La palabra de Jesús es siempre accesible a la interpretación de la conciencia iluminada. Él nos ha enviado para atar o desatar el lazo entre la Iglesia y vos. Creé en nosotros, entregate a nosotros, somos una nueva Iglesia dentro de la Iglesia, una Iglesia tolerante y tolerada, una salvaguarda entre el concepto y el hecho. Hemos descubierto la única manera de asentar sobre alguna base lo difuso e incierto de las creencias humanas. Habiendo aceptado completamente la imposibilidad práctica de una verdad absoluta, hemos descubierto la verdad que se adapta a cada circunstancia y a cada creyente. Esta verdad, esta base, es la intención. La intención lo es todo, el hecho no es nada. Lo que es malo puede ser bueno, y viceversa, según el objetivo que uno tenga en mente”.

Por eso Jesús habló a sus discípulos con la sinceridad de su corazón divino cuando les dijo: “El espíritu revive, la letra mata. No hagan como esos hipócritas y necios que quieren que la religión consista sólo en la observancia del ayuno y en el arrepentimiento exterior. Lávense las manos y arrepiéntanse en sus corazones” [Nota: 2 Corintios 3:6 + Mateo 6:16-18 + Santiago 4:8].

Pero Jesús sólo tenía a su disposición una gama muy amplia de palabras que todos usamos. El día en que el papado y los concilios se declararon infalibles en la interpretación de esas palabras, lo mataron; se pusieron en el lugar de Cristo. Se confirieron a sí mismos la divinidad. Asimismo, llevados forzosamente a condenar a la hoguera —en este mundo y en el otro— a todos los que se desviaran de su interpretación y de los preceptos que de ella se derivaban, rompieron con el verdadero cristianismo, hicieron añicos el pacto de gracia infinita de Dios, de afecto fraternal entre toda la humanidad, y sustituyeron el sentimiento evangélico, tan humano y universal, por la visión feroz y despótica de la Edad Media.

En principio, la doctrina de los jesuitas era, entonces, como su nombre indica, un retorno al verdadero espíritu de Jesús, por lo tanto una herejía encubierta, ya que la Iglesia había bautizado así todas las protestas —secretas o manifiestas— contra sus decisiones soberanas [Nota: La Compañía de Jesús fue fundada en plena época de la Reforma protestante, cuyos propulsores fueron declarados herejes]. Esta doctrina insinuante y penetrante había eludido la cuestión de conciliar las decisiones de la ortodoxia con el espíritu del Evangelio. Había rejuvenecido las fuerzas del proselitismo tocando el corazón y tranquilizando el espíritu, y mientras la Iglesia les decía a todos: “sin mí no hay salvación”, el jesuita le decía a cada uno: “se salvará el que haga lo mejor que pueda según su conciencia”.

¿Debo decir ahora por qué Pascal tenía razón al desacreditar a Escobar y sus secuaces? Sería totalmente inútil; además, todo el mundo lo sabe y lo siente — cómo una doctrina que podía haber sido tan generosa y benéfica se convirtió, en manos de ciertos hombres, en una doctrina de ateísmo y traición; esa es la verdadera historia y entra dentro de la triste fatalidad de los acontecimientos humanos. Los padres de la Iglesia jesuítica española tuvieron la ventaja, al menos sobre algunos papas romanos, de no haber sido declarados infalibles por los poderes monárquicos ni reconocidos como tales por una parte considerable del género humano. Nunca hay que juzgar las ideas de las instituciones por los resultados históricos. Con esa medida, habría sido necesario proscribir el Evangelio mismo, ya que tantos monstruos han triunfado en su nombre, tantas víctimas han sido sacrificadas, tantas generaciones han pasado dobladas bajo el yugo de la esclavitud. El mismo jugo, extraído en dosis variables de la carne de una planta, da la vida o la muerte. Así ocurre con la doctrina de los jesuitas; así ocurre con la doctrina del propio Jesús.

El “instituto” de los jesuitas —porque ése era el modesto título de aquella poderosa secta— comprendía entonces, en principio, explícita o implícitamente, una doctrina de progreso y libertad. Sería fácil demostrarlo con pruebas, pero esto me llevaría muy lejos y no sirve para nada. Recapitulo opiniones y sentimientos personales, que me han llegado a través de un conjunto de lecciones, consejos y acontecimientos que no debo revelar del todo (porque si el confesor debe discreción al penitente, el penitente debe al confesor el silencio de la lealtad, incluso de ultratumba, respecto a ciertas decisiones que podrían malinterpretarse); pero este ensamble de experiencias personales me persuade a juzgar la idea pura de esta secta sin demasiado sentimiento subjetivo ni demasiada severidad moral. Si se la juzga en el presente, sé como todo el mundo que encierra peligros políticos y posibles obstáculos al progreso, pero si se la juzga como habiendo servido sustancialmente a la idea total del progreso, no se puede negar que fue responsable de grandes avances del espíritu humano y que sus apóstoles de la libertad filosófica sufrieron mucho en el siglo pasado por la causa de la libertad intelectual y moral. Pero así va el mundo condenado como está a la incomprensión perpetua. Demasiadas necesidades de liberación se agolpan y obstruyen el camino hacia el futuro en determinados momentos de la historia de la humanidad, y quien ve su meta sin ver la del trabajador que tiene a su lado, a menudo cree ver obstáculos donde podría haber visto ayuda.

Los jesuitas se enorgullecían de prever tres aspectos de la perfección: religioso, político y social. Se equivocaban; su mismo instituto, por sus leyes esencialmente teocráticas y su sesgo esotérico, sólo podía liberar el intelecto atando el cuerpo, la conducta y las acciones (perinde ac cadaver). Pero, ¿alguna doctrina ha desentrañado hasta ahora el gran misterio de esa triple búsqueda?

Pido disculpas por esta larga digresión. Reconocer una predilección por los jesuitas es, en los tiempos en que vivimos, un asunto delicado. Uno se arriesga mucho a ser sospechoso de duplicidad espiritual cuando muestra tal valentía. Confieso que no me avergüenza en absoluto ser sospechosa.

Atrapada entre La Imitación de Cristo y El Genio del Cristianismo, volví a encontrarme en medio de grandes perplejidades sobre mi conducta espiritual en relación con mi iluminada abuela. Solicité la intervención del jesuita para resolver el nuevo problema. Me sentía atraída hacia el estudio por una sed desconocida, hacia la poesía por un instinto apasionado, hacia el examen por una fe orgullosa.

“Temo que el orgullo se apodere de mí”, escribí al abate de Prémord. “Todavía estoy a tiempo de volver sobre mis pasos, de olvidar todos esos alardes mentales que mi abuela saboreaba, pero que ya no disfrutará ni soñará con pedirme. A mi madre todo esto le resultará más bien indiferente. Por tanto, ningún deber inmediato me empuja hacia el abismo, si es que es un abismo, como me grita al oído el fantasma de Thomas Kempis. Mi alma está cansada y algo ensordecida. Te pido la verdad. Si a lo que he de renunciar es a la mera gratificación, nada sería más fácil que abandonar mis estudios; pero ¿y si se trata de un deber para con Dios o para con mis hermanos...? Temo, ahora como siempre, que me estoy deteniendo por alguna estupidez”.

El abate de Prémord tenía la efervescencia de la fuerza y la serenidad. Nunca he conocido un alma tan pura y segura de sí misma. Me respondió, aquella vez, con la complaciente ironía que solía emplear contra los terrores de mi conciencia.

“Mi querida casuista”, me escribió. “Si temés al orgullo, ¿no tenés ya algo de amor propio? De todos modos, es una mejora con respecto a tus temores habituales. Pero, en realidad, lo que tenés es demasiada prisa. En tu lugar, yo esperaría a saber lo suficiente como para caer en la tentación antes de hacer examen de conciencia sobre el tema del orgullo, pues quizá hasta ahora no tengás realmente motivos para temer demasiado esa tentación. Pero, mirá, tengo una noción bastante buena de tu sentido común, y estoy convencido de que en cuanto hayás aprendido algo, comprenderás tanto más lo que te falta para saber mucho. Dejá, pues, el miedo al orgullo para los imbéciles. ¿Qué es la vanidad para los corazones fieles? No saben lo que es. Estudiá, aprendé, leé todo lo que tu abuela te hubiera permitido leer. Me escribiste que ella te había indicado todo lo que había en la biblioteca que una joven casta debía dejar solo y no abrir nunca. Al decir esto, te confió las llaves. Yo hago lo mismo. Tengo plena confianza en vos, aún mejor fundada, porque conozco la esencia de tu corazón y de tus pensamientos. No hagás tan grandes y terribles a todos esos librepensadores e intelectuales come-niños. Se puede molestar fácilmente a los débiles mentales calumniando al clero, pero ¿se puede calumniar a Jesús y a su doctrina? Pasá por alto todas las invectivas contra nosotros. No prueban más contra Él de lo que lo harían nuestras faltas, si la crítica fuera merecida. Leé a los poetas. Todos son religiosos. No temás a los filósofos, todos son impotentes contra la fe. Y si alguna duda, algún temor surge en tu mente, cerrá esos pobres libros, releé uno o dos versículos del Evangelio, y te sentirás maestra de todos esos maestros”.

Así hablaba ese anciano exaltado y sencillo, de ingenio encantador, a una pobre muchacha de diecisiete años que confesaba la debilidad de su carácter y la ignorancia de su mente. ¿Era esto realmente prudente para un hombre que se consideraba completamente ortodoxo? Desde luego que no; era bueno, amable y generoso. Me estaba empujando hacia delante, como se hace con un niño miedoso, al que se le dice: “Lo que te asusta no es nada. Mirá y tocá. Es una sombra, una ilusión vacía, un espantapájaros ridículo”. Y, en efecto, la mejor manera de fortalecer el corazón y tranquilizar la mente es enseñar a despreciar el peligro dando el ejemplo.

Pero, ¿puede un método tan útil en la realidad ser aplicable a las cosas abstractas? ¿Puede la fe de un neófito someterse así a grandes pruebas al principio?

Mi viejo amigo practicó conmigo el método de su institución; lo practicó con candor, pues no hay nada más cándido que un jesuita que es innatamente cándido. Puede desarrollarse para el bien o explotarse para el mal, dependiendo de si el pensamiento del jesuita esté políticamente motivado hacia el bien o hacia el mal.

Él me consideraba capaz de expansión intelectual, pero obstaculizada por una conciencia muy estricta que podía devolverme al estrecho camino del viejo catolicismo. Ahora bien, en manos de un jesuita, cualquier ser pensante es un instrumento al que hay que hacer vibrar en el concierto que él dirige. El espíritu de grupo sugiere a sus mejores miembros un gran fondo para el proselitismo, pero en los peores se convierte en ardiente orgullo, que en todo caso es colectivo. Un jesuita que, al encontrarse con un alma dotada de cierta vitalidad, la dejara consumirse o destruirse en una estéril quietud, habría faltado a su deber y a sus principios. Así pues, Chateaubriand —quizá intencionalmente, quizá sin querer— se sumó al propósito de los jesuitas al apelar a los señuelos de la mente y a los llamamientos del corazón para rescatar el cristianismo. Como ellos, o siguiendo su ejemplo, era herético, era innovador, era mundano, era confiado y audaz.

Después de haber leído El Genio como prisionera, lo saboreé con deleite, finalmente tranquilizada por mi buen sacerdote y animando mi alma inquieta: “¡Adelante, adelante!” Luego, sin más preámbulos, me senté con Mably, Locke, Condillac, Montesquieu, Bacon, Bossuet, Aristóteles, Leibnitz, Pascal, Montaigne; en todos los cuales mi abuela misma había marcado el capítulo o las páginas a omitir. Luego venían los poetas o los moralistas: La Bruyère, Pope, Milton, Dante, Virgilio, Shakespeare, y muchos otros; todos sin orden ni método, pues caían en mis manos, y leía con una facilidad intuitiva que nunca he recuperado desde entonces y que iba incluso más allá de mi normalmente lenta capacidad de comprensión. Mi cerebro era inmaduro y mi memoria tan poco fiable como siempre, pero mis sentidos eran susceptibles y mi voluntad decidida. Para mí era una cuestión de vida o muerte: averiguar si, después de haber comprendido todo lo que podía concebir comprender, escogería la vida en el mundo o la “muerte” voluntaria del convento...

Leé aquí la sección final de este capítulo:

Complementá con:

#solo en conectorium #francés #jesuitas

Cita a:

Nombra a:

Comments ()